記事を検索する

「翻訳者たちのフェミニスト日記」NO.15:そりゃたくさんの床を拭いてきた(よこのなな)

2022/10/14

海外の熱きフェミニズム作品を私たちに紹介してくれる翻訳家たちは、どんなフェミ本を読んでいるのだろう? 読書リレーエッセイの今回は、スウェーデン語翻訳のよこのななさんが、清掃員をしながら書きためた日記をもとにした小説で52歳でデビューした、あるひとりの「プロレタリア作家」を紹介。

前回のコラムで紹介した『掃除バケツからの報告』の著者マヤ・エーケローヴの評伝が、この春に出版された。

1970年春、清掃員として働いてきた52歳の女性が、書きためた日記をもとにした小説(※1)でデビューし、一夜にして時の人となり一大センセーションを巻き起こした。新聞や雑誌だけでなく、テレビやラジオにも登場し、トークショーでは元首相を言い負かしてしまう彼女に人々は魅了される。刊行された『掃除バケツからの報告』は批評家や作家に高く評価され、一般読者にも広く受け入れられた。マヤのもとには有名無名を問わずさまざまな人々から共感や感激を伝える手紙が届いた。そして、これ以降、「~からの報告」というタイトルの本も増えたという。それまではルポルタージュの対象であった当事者自身が書き、現場の声を伝える、という新たなジャンルが開拓されたのだ。

だが、彼女の著作は『掃除バケツからの報告』以外には共著が1冊あるだけだ。マヤはどんな人だったのか、どんな人生を送ったのか、自然と興味がわいてくるのだが、意外にも初めての評伝だという。

マヤ・エーケローヴは1918年生まれ、1970年に52歳で作家デビューし、1989年に71歳で亡くなった。生まれた家庭はどちらかといえば経済的に少し余裕がある方だったが、5人姉妹の4番目としてマヤが生まれた頃には、家計は傾き始めていた。小学校での成績はよかったが、マヤは中等学校へは進まず、12歳で子守として働き始める。そして、その後ずっと、52歳まで身を粉にして働き続けた。

22歳で妊娠して結婚、長男が生まれ、2年後に長女、さらに2年後には双子が生まれる。双子たちと5歳離れてもうひとり男の子が生まれるが、その数年後に夫は家を出た。妻よりも若い女性に出会ったそうだ。夫婦は多子家庭向けの住宅を購入したばかり、しかも双子のひとりは病気やケガで入院しがちだった。マヤはのちのインタビューで、夫はこども5人という重責に耐えられなかったのだろう、と話している。

夫が出て行った直後、マヤはまた妊娠していることに気がつく。しかもまた双子だ。36歳だった彼女は躊躇なく中絶を選ぶ。すでに5人のこどもを抱えた彼女に、それ以外の選択肢はなかった(※2)。彼女は、13歳から3歳までの5人のこどもと、自分たちの居場所である家をどうにか守り抜こうとする。離婚が成立するのはさらに数年後のことだが、夫が生活費などを支援することはなかったようだ。マヤはあらゆる仕事を掛け持ちして、文字通り朝から晩まで働き、ローンを返済し、家を切り盛りし、こどもたちに不自由をさせないよう努力する。彼女には学歴も資格もなかったため、女性がするものとされていた清掃や新聞配達などの低賃金労働に従事するほかなかった。

転機が訪れたのは、市の施設の清掃職員の地位を得たときだ。掛け持ちは続けたが、以前よりも仕事が安定した。清掃する施設には図書館も入っていた。生まれ育った家には本がたくさんあり、若い頃は本に親しんでいたマヤだったが、仕事と子育てに忙殺され、本を手に取ることもなくなっていた。読書を再開した彼女は、ジャンルを問わず、とにかく気になる事柄について、読み、学んだ。プロレタリア作家の作品には、自分自身の体験が描かれているようだと感銘を受けた。国民高等学校の夜間コースで国語の勉強も始め、さらには自治体が公共事業として始めた無償の成人教育コースにも入学する(※3)。

マヤは新聞や雑誌への投書を始める。執筆テーマは社会情勢から離婚の辛さまで幅広かった。はじめのうちは匿名での投書だったが、次第に本名で署名し、自分の名前と住まいを明らかにするようになる。ただ離婚について書くときは匿名のままだった。マヤはベトナム戦争反対運動にも積極的に参加し、国民解放戦線への支援とアメリカ軍の撤退を強く訴えるようにもなる。

ノートや紙の切れ端、さまざまなところに書き留めていた文章をまとめることにしたのは、大手出版社がプロレタリア小説のコンテストをしている、と友達が教えてくれたからだ。賞金は2万5千クローナ。彼女の年収の倍以上の額だ(※4)。悩んだ末、思いきって原稿をタイプライターでまとめ(※5)、応募した作品で見事優勝を果たし、彼女は一躍脚光を浴びる。本は刊行前から話題を呼び、大ベストセラーとなった。マヤは清掃の仕事に戻らなかった。

なぜ今までマヤの評伝が書かれていなかったのだろうとふしぎだったが、本作を読んでみると、その理由がわかるような気がした。彼女の人生には派手さがないのだ。ひたすら働き、学び、自分が正しいと思うことをやり、実直に生きた人、という印象だ。センセーショナルに迎えられた時期はあったが、ある時期からは表舞台に出ず、さまざまな依頼も断っている。よくある人生ではないが、おもしろみがないといえばそうかもしれない。また、彼女は枠にはまらない人のようでもある。それも評価に影響しているのかもしれない。

まとまった作品と呼べるものは『掃除バケツからの報告』しかない。もうひとつの共著は往復書簡集、しかも相手は囚人だった。彼は義賊でも政治犯でもない。凶器も使わず詐欺で膨大な額をしれっと盗み、エレガントな怪盗として世間を騒がせたそうだ。知人(※6)を通じてこの囚人と文通を始めたマヤは、独房で希望や思想を語る彼に魅せられ、支援の意味も込めて書簡集の刊行を出版社に提案する。刊行直前、彼は刑務所から集団で脱走する。5ヶ月に及ぶ逃亡生活の一部をマヤは家族とともに助け、その後も刑務所施設の環境改善などを訴えた。本は売れ、彼には印税が入った。そして数年後に釈放されると、彼はジャーナリストとして活動を始めた。だが、世話になったマヤに手紙を書くことは二度となかった。マヤの方は、よくあんなやつと交流できるものだという批判を、メディアや批評家からだけでなく身近な人たちからも受けることになる。明記はされていないが、おそらく出版社との関係も絶たれてしまったのではないだろうか。これ以降、彼女はインタビューなどをすべて断ってしまう。

また、マヤは共産主義に傾倒していた。自分の人生のほとんどの期間で政権を担ってきた社会民主党を彼女は常に厳しく批判した。社会民主党が提唱した、誰もが平等に幸せに暮らせる「国民の家」という理想の福祉国家は、彼女にとっては現実のものではなかったからだ。どんなに働いても生活は楽ではなかった(※7)。

「国民の家」構想が発表されたのは1928年、マヤが10歳の頃だ。この頃、学校で貧しい子どもたちに向かって「あなたたちは木こりか子守以外にはなれない」と言った教師がいた。成人教育コースで学ぶことについて「わたしは人間になっている最中だ」とマヤは書いているが、幼い頃のこの教師の言葉を忘れることはできなかった。1983年、「国民の家」についての新聞取材に対し、マヤはこう話した。「自分たちには価値がないんだと、みんな最初から知っていた。学校が最後の自尊心を奪ったし、先生は正しかった。わたしたちの多くは子守以外のものにはならなかった」と。

スウェーデンの社会システムは間違っている。自らの体験からそう考え、変わらない格差社会にうんざりしたマヤは、共産主義に希望を見出し、毛沢東率いる中国に理想を求めた。それはとても自然なことのように思える。彼女は政党政治には期待しておらず、政党に属することはなかった。理論に対する苦手意識もあり、主義主張の違いによる分裂も嫌った。しかし、冷戦期から現在までの社会の変化を考えると、共産主義に対する彼女の主張が偏ったものだと捉えられたのだろうことは容易に想像できる。それが彼女自身への評価に影響を及ぼしてきたのではないだろうか。

晩年は肺を患い、酸素吸入が必要となったマヤは、1989年の初めに入院し、同年8月末に亡くなった。ベルリンの壁の崩壊は見ておらず、天安門事件について知ることもなかったのかもしれない。

こうしたことを踏まえつつ、著者ニーナ・ファン・デン・ブリンクは、マヤについて書こうとした。なぜだろう。そこには著者自身の生い立ちが深く関わっているように思われる。

ファン・デン・ブリンクは50代後半のジャーナリストで、本作は初めての著作だ。彼女の祖母もずっと掃除婦として働いた。また、母、そして彼女自身も、同じく清掃を仕事にしていた経験がある。著者の一家は、当時は失業率が高く貧しい国だったフィンランドから、隣国スウェーデンに「福祉天国」を求めて移住してきたスウェーデン語系フィンランド人だ。本書では、マヤの人生を語る五部構成の各パートの終わりに、低賃金労働者でありながら、一家の大黒柱として家族を養った祖母や母、3世代の移民女性たちの小さなエピソードが挟みこまれている。読者は、マヤの人生を知るとともに、マヤのように自ら語る言葉を持つことはなかった著者の祖母や母、多くの低賃金労働者の人生にも想いをはせることになる。

病院での清掃を請け負っていた著者の祖母は、そのていねいな仕事ぶりだけで、管理職クラスの医師にその名前を覚えられるほどだった。医師が彼女に声をかけ、その仕事ぶりをほめたことを、彼女は何十年も後に孫娘に話した。孫娘である著者は、お金はかからないからと進学した高校で体育の授業用の服や靴が用意できなかったはずかしさ、大学でも服装をばかにされ、結局は大学を中退した悔しさ、辛さを語る。マヤの家族も同じような体験をしている。

誰もが平等で、ある程度の幸せな暮らしができる。この目標が達成されたはずだと思われていた1960年代から70年代に、「そんなことはない、それは一部の人たちの幻想だ、貧困はある」と訴えたマヤの日記は、多くの人に衝撃を与えたが、共感も呼んだ。マヤの作品には自分の人生そのものが書かれていると思った人も多くいたのだ。ファン・デン・ブリンクは、さらにその数十年後の1980年代に自分は同じ境遇にあったことを伝える。では、さらにその数十年後は、現在はどうなのか、読者は問うことになる。

とはいえ、著者はマヤに祖母の面影だけを見ていたわけではない。マヤを類まれな作家と評価していることがわかる。だが、マヤ自身は複雑な思いを抱えていたようだ。いつまでたっても「掃除婦」「掃除のおばさん」という肩書で呼ばれることに苛立ち、自分の経歴ではなく考えていることに注目してほしいと思う一方、自分は何者でもない、なにもなしえていない、いつかなにかをなしとげたい、できるようになりたい、と晩年まで思い続けていたようだ。

外側から見た彼女は、自分の身の回りのこと、自分が心底思っていることを社会に訴えてかけるという行為を続け、確実に変化を起こした人だ。マヤの言葉はまっすぐで、読む者をハッとさせる強さがある。ときに強烈過ぎるほどだ。そして彼女には、率直な言葉を公にできるという強さもあった。

まだデビューする前のこと。娘の恋人が外国人だというだけで仕事を得ることもビザを得ることもできなかったとき、マヤは彼に清掃作業の手伝いを頼み、手伝ってくれた分の賃金を支払った。そして、外国人が直面する厳しい現実について新聞に投書した。すると、それを読んだ町の郵便局長が彼の雇用とビザ申請を引き受けてくれた。書くことで現実問題を解決できたことにマヤは喜んだ。

また、ある雑誌の日記コラムのコーナーには、いつも金持ちののんきな日記ばかりじゃなく庶民の日記を掲載したらどうだ、と自分の書いたものを送りつけた。雑誌の編集長はマヤの文章を評価し、投稿枠にこの原稿を掲載した。この体験が、プロレタリア小説コンテストへの応募を後押しした。ほとんど書かれない、聞こえることがない声を届けることは意味があるのではないか、と。

マヤは亡くなる直前に「……でもわたしは作家だから」と言ったそうだ。母が初めて作家という言葉を使ったのを聞いた息子の言葉が紹介されている。

「母がそう言うのを聞いて、本当にうれしかった」とラーシュ・エーケローヴは言う。「母は自分を作家だと思っていなかったので。もちろん時間がかかった。母は自分のことを、みんなが気に入ることを書いてしまった労働者だと思っていた。そりゃすごく大きなものだったからね、自分の口から出すには」

この評伝についての書評に「現代にマヤはいない」とあった。マヤが切り拓いたとされる当事者が語るスタイルも、一時の流行に終わってしまったということだろうか。そんなことはないだろう。わたしが近年読んだ中だけでも、当事者が労働現場の生の声を伝えるスタイルの作品が多くあった。

『レジの女王』(エリーカ・ペッテション、2017年)はスーパーのレジ係の日々のつぶやきをまとめたものだ。『リサイクルセンター』(ウルリーカ・リンデル、2020年)には文字どおりリサイクルセンターの様子が描かれている。著者はアーティストだが、長くリサイクルセンターで働いていた。出版社がつけたキャッチコピーは「ゴミの山からのレポート」で、マヤへのオマージュそのものだ。また、就労ビザなしで働く移民の経験を描いたマンガや、自転車配達に従事するギグワーカーのエッセイもある。

どの作品も潜入ルポではなく、生活に密着した仕事の経験から生まれたものだ。低賃金労働に従事し、急を要するほどの困窮はないが余裕があるわけでは決してないという人が、今も多くいるということがわかる。また、どの著者も、低賃金労働に対する社会の冷たい視線、必要なところに支援が行き渡っていない現状や、制度に対する怒り、批判を、さまざまなかたちで表明し、社会に改善を働きかけている。50年前、マヤが作家として文学界に起こした変化は、しっかりと根付いている。

【注】

(※1)「プロレタリア小説」

アストリッド・リンドグレーンを見出したことで知られるラベーン&ショーグレン社が開いたプロレタリア小説コンテストにマヤが送ったのは、自分の日記の断片だった。審査の下読みをしていた新人作家が、この一風変わった作品に目を留め、最終候補作として推薦した。この日記を小説と呼べるのかという議論はほとんどなかったほど、マヤの作品は審査員たちを引きつけたようだ。

(※2)人工妊娠中絶

スウェーデンでは中絶は1938年に合法化されたが、あくまでも、医学的、人道的、そして優性保護的観点からの母体保護をその根拠とするものだった。1946年には社会的観点も考慮されるようになり、その後も改正を経て、1974年、女性の権利としての中絶が認められるようになった。

1954年に妊娠がわかると、マヤは母体保護を根拠に中絶を申請した。1950年代には中絶が急増していたため、申請は複雑で時間がかかるものになり、多くの女性はそれをクリアできなかったそうだ。マヤの申請は許可されたが、医師や看護師は出産を促し、彼女を「人殺し」と強い言葉で非難した。それでも彼女は意思を通した。「本当に幸せだと感じた、自分は絶対に正しいことをしていると思った、たったひとつのこと。それは、中絶を、二人分の中絶をしたときのこと。(…)あとふたりなんて絶対無理だった。すでに産んだ5人には母親が必要だった」と彼女はインタビューで話している。

(※3)成人教育

1964年末、マヤが住むカールスクーガ市は成人教育に力を入れ始めた。業務は国民高等学校に委託され、そこで7つの夜間コースが開講されることになった。マヤが最初に受講した国民高等学校の夜間コースは有償だったが、この新しいコースは無償だった。当時の基礎学校(小学校、中学校に相当)の教育課程に即した内容で、3科目、週6時間受講ができ、さらには高校卒業相当のコースも1科目分受講できた。国が自治体による成人教育制度を導入したのはこの3年後だ。

(※4)1970年当時の2万5千クローナ

異なる時代の通貨価値を換算するサイトで1970年と2022年を比較したところ、1970年の2万5千クローナは、消費者物価指数に基づく換算ではおよそ22万クローナ弱、給与(男性の工業労働者)に基づく換算ではおよそ44万4千クローナ弱、となった。2022年10月現在、1スウェーデンクローナは13円前後。

(※5)タイプライター

マヤの応募原稿はさまざまな紙にタイプされている。マヤ自身が『掃除バケツからの報告』で暴露しているが、タイプライターを持っていなかった彼女は、清掃している役所のタイプライターをこっそりと使った。紙も拝借した。紙が減り過ぎて不審に思われないように、少しずつ別のものを使いながら。本が刊行され、職場である公共図書館で刊行記念イベントが行われた際、出版社はマヤが拝借した枚数分の紙をカールスクーガ市に返却した。ていねいに役所のロゴまで印刷された紙を受け取った役所側は、マヤを誇りに思っている、と答えた。

エピソードとして読むにはおもしろいが、マヤがポケットから原稿を取り出し、そうっとキーを叩いてその音に身をすくめる場面は、読んでいるこちらの身も縮む思いがする。コンテストへの応募を決めた彼女は、募集要項に「タイプでの清書必須」とあるのを見つけ、うろたえ、出版社に手書きで提出してもよいかと確認していた。答えはノーだった。次に彼女は、タイプライターを借りることができないかと、無理を承知で作家協会に手紙を送った。予想どおりに返事はなく、彼女は職場のタイプライターを拝借する決心をした。最終的には、個人的に貸してくれる人が見つかるが、それまでのあいだ、彼女は清掃作業の前後に清書するという作業を続けた。

持っていない者はスタートラインにすら立てないという現実の過酷さとともに、マヤの意志の強さが伝わってくる。とはいえ、持たない者はそこまで努力しないといけないのか、という気もするのだ。

(※6)知人

マヤにこの囚人を紹介したのは、マヤの本を読んで訪ねてきたアクセルという年若いゲイの男性だった。アクセルとマヤは年の差を超えて、生涯続く友情を育んだ。アクセルは往復書簡集の原稿整理も手伝ったが、出所後の囚人はアクセルにも連絡を寄こさなかったそうだ。

(※7)「国民の家」

前回のコラムでは、『掃除バケツからの報告』の冒頭、マヤが社会福祉事務所を初めて訪ねた場面(※)を引用し、「自分の生活の状態は本当に厳しいが、社会構造自体はよい方向へ変わっている、それが希望であると、マヤには思えたのだろう」とコメントした。しかし、社会福祉事務所の世話になるのはマヤにとって楽しいことではなかった。彼女は、生活力がないことを理由にこどもを奪われるのではないか、と手当の申請を躊躇した。また、隣人の誕生祝いの花を買いに行った店先で社会福祉事務所の理事に出くわすと、こんなことに金を無駄遣いしていると思われないかと怯えた。

(※)「気乗りしないという気持ちには全然ならなかったことを覚えている。たくさんの人が、事務所が入っている警察署の廊下に座っていたことも。若者も老人も座って待っていた。私たちは話をして笑った。そこには未来に対する喜びの輝きがあった。この先は誰も、食べものや服がない状態になる必要はないのだ」

【紹介した本】

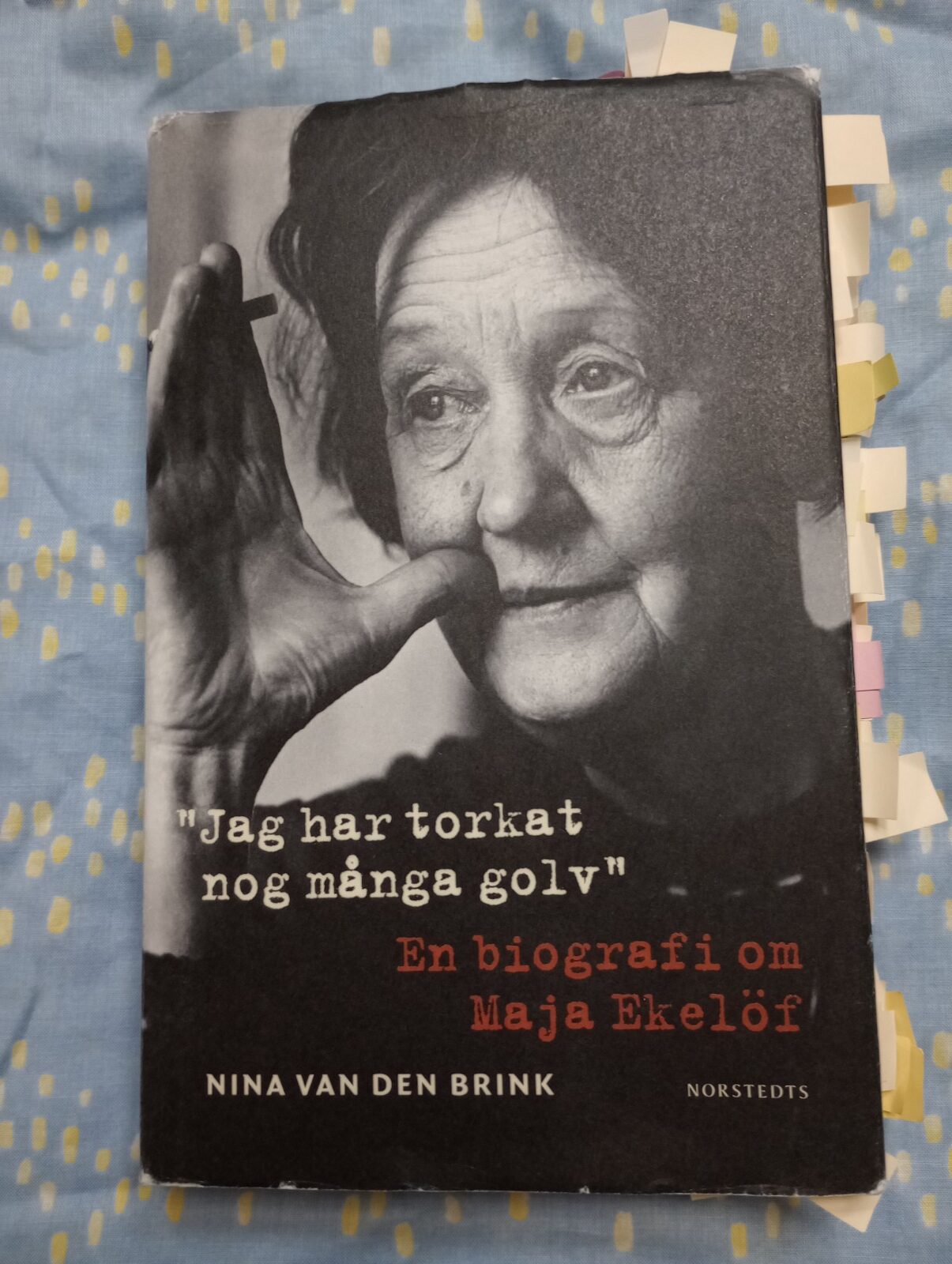

『「そりゃたくさんの床を拭いてきた」評伝マヤ・エーケローヴ』

(”Jag har torkat nog många golv” En biografi om Maja Ekelöf, Nina van den Brink, Norstedts, 2022)

『掃除バケツからの報告』

(Rapport från skurhink, Maja Ekelöf, Norstedts, 2010)

評伝と『掃除バケツからの報告』

評伝と『掃除バケツからの報告』

著者ニーナ・ファン・デン・ブリンク

著者ニーナ・ファン・デン・ブリンク

『レジの女王』

(Drottningen i kassan, Erika Pettersson, Galago, 2017)

『リサイクルセンター』

(Återvinningscentralen, Ulrika Linder, Galago, 2020)

『賃金奴隷』

(Wage slaves, Daria Bogdanska, Galago, 2016)

『自転車配達』

(Cykelbudet, Anders Teglund, Teg Publishing, 2021)

左上から時計回りに『レジの女王』『リサイクルセンター』『賃金奴隷』『自転車配達』

左上から時計回りに『レジの女王』『リサイクルセンター』『賃金奴隷』『自転車配達』

よこのなな

スウェーデン語翻訳者。

女性たちの声を届ける勝手に翻訳プロジェクトとしてジン「ASTRID」を不定期に発行。訳書に、リーヴ・ストロームクヴィスト『欲望の鏡 つくられた「魅力」と「理想」』『21世紀の恋愛 いちばん赤い薔薇が咲く』(花伝社)、フリーダ・二ルソン『ゴリランとわたし』(岩波書店)。

「翻訳者たちのフェミニスト読書日記」