記事を検索する

「翻訳者たちのフェミニスト日記」NO.12:経済人になりきれないわたしの読書メモ(よこのなな)

2022/2/14

海外の熱きフェミニズム作品を私たちに紹介してくれる翻訳家たちは、どんなフェミ本を読んでいるのだろう? 読書リレーエッセイの今回は、スウェーデン語翻訳のよこのななさんが、女性の労働が長い間ずっと「ないものにされてきた」経済についての本を数冊読んだ話を書いてくれました。

もともと複数の本を並行して読みがちなのだけれども、この1年ほどは読了できていない本が多い。いまだにぼちぼちと読んだり、ぱっと開いたところを拾い読みしたりしている本がたくさんある。でも、だいたい読んでいるのは同じようなテーマのものばかりなので、なにか別のものを読んだ拍子に芋づる式につながることがある。

『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』

(カトリーン・マルサル著、高橋璃子訳、河出書房新社、2021年)

ここ最近でいちばん衝撃を受けたスウェーデンの本は、『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』だ。原書の刊行は2012年。日本語版は昨年11月に刊行された。もちろん日本語訳で読んだ。2012年の刊行?! こんな本があったなんて。知らなかった、もっと早く読みたかった。それだけは悔しかったが、この日本語で読めて本当によかった。

そんなわけで、この連載は未訳の本を紹介することになっているけど、今回はこの本から始めたい。

この作品の存在を知らなかったのは、情報収集力のなさもあるけれども、経済学に興味がないので全然目がいかなかった、というのも大きい。キャッチーなタイトルは、もとは第1章の章題で、ノルウェー語版刊行の際にこのタイトルになったようだ(その後、英語版も同じタイトルで刊行され、2019年にはスウェーデン語版も同タイトルで再刊された)。

原書初版のタイトルは『ただひとつの性(Det enda könet)』で、これも文中に登場する言葉だ。経済学で前提とされるのが「経済人(ホモ・エコノミクス)」というもので、それは男性であるという。「ただひとつの性」とは、経済理論の中に女性の存在がまったく想定されていないことを指し、ボーヴォワールの『第二の性』にもかけてある。

経済人は、利益最優先の合理的思考の持ち主で、感情を持たず、身体すらない、まったく架空の存在だ。それなのに、経済理論上は私たちのモデルだ。その思考と行動に基づいて経済政策が決定される。どう考えてもおそろしいし、不都合なのでは。

「経済は私たちの宿命だ。いや、私たちの本質だ」「だって私たちは、みんな経済人なのだから」(44頁)

でも、実のところ、個人的には、市場の理論みたいなものには全然納得がいかない、眉唾もんなのでは、とずっと思っていたので、やっぱりな……という感じだった。直感的になんとなく抱いていた気持ちを、この本が明快に肯定してくれた気がして、しばらくはとても清々しい気分だった。

学生の頃に、政治学専門で退官間際だった先生に、「個人の視点から政治を考えたい」という、いま思うとずいぶん大それたことを言った。すると、何を言っているのだ、という顔をされた。個人のことを考えたいなら政治学じゃないよ、と。興味関心と合致する進路選択を、という配慮の言葉だった。でもわたしは思った。個人の集まりとしての国があるという視点を欠くなら、政治に意味なんてないのでは、と。今でも同じ気持ちを持っている。

だから、マルサルが論じるのは経済であっても、でこぼこした個々の存在を想定しない理論では現実世界をとらえることはできない、という指摘だと受け止めた。そして、勝手に救われたような気持ちになった。

ただ、マルサルは「経済人は薄っぺらい人形ではない」とも書いている。経済人は、すべてを計量できるものとして単純化し、扱いきれないものを存在しないものとする。扱いきれないものとしてマルサルが挙げるのは、身体、感情、依存、弱さ。それらはみんな女性の領域に入れられる、つまり、存在しないものとなる。

扱いきれないものはあえて見ないようにする。そんな解決法は昔から続いてきたものだったのか、と妙に納得がいく。

「アダム・スミスの時代からずっと、経済人は別の人の存在を前提にしていたのだ。献身とケアを担当する人の存在がなければ経済人は成り立たない。経済人が理性と自由を謳歌できるのは、誰かがその反対を引き受けてくれるおかげだ。利己心だけで世界が回るように思えるのは、別の世界に支えられているからだ。

男性的な世界と、女性的な世界。二つの世界は隔てられ、けっして交わることはない」(59~60頁)

『掃除バケツからの報告』

(Rapport från skurhink, Maja Ekelöf, Norstedts, 2010)

従来の経済理論から落とされてきたのは、女性、そして女性の領域にある労働だ。2020年から持ち越している本は、まさにそういう仕事で生活の糧を得ている女性によって書かれたものだ。

手元にあるのは復刊されたもので、初版は1970年に刊行されている。政治小説コンテストでの優勝作だという。著者マヤ・エーケレーヴは当時52歳。ずっと清掃員として働いてきた。本作は1970年のうちに6回増刷されるベストセラーになったというが、単著は本書のみだ(他には書簡集がある)。

スウェーデン中西部の鉱山の町に生まれ育ち、鉱山労働者と結婚して5人のこどもを産んだマヤは、30代の終わりに離婚し、シングルマザーとなる。家庭でただひとりの稼ぎ手として清掃の仕事をしてきた。この本はマヤの日記をもとにしている。綴られるのは主に65年から69年の日々で、末っ子以外は成人し、学業のために家を離れたり、働き始めたりしている。

仕事としての清掃は大変なものだ、手も背中も痛むけれども、痛む背中に対するお金は誰も払ってくれない、とマヤは書いている。経済人にはケアしてくれる誰かが存在するのに、経済人とみなされない労働者にはケアしてくれる人がいない、あるいは自分で自分をケアするしかない。

昼夜きつい仕事を掛け持ちしながら、マヤは成人学校にも通い、図書館で借りた本を次々と読んでいる。彼女は学ぶことの喜びを知っている。誰でも学ぶことができる環境が1960年代にすでに整えられていることは驚きだ。

そして、自分の生活が常に厳しい状態にあっても、ベトナム戦争をはじめ、紛争地域のことをいつも気にかけている。日本の学生運動に関しても気を揉み、学生たちが無事であるよう祈っている。

「朝鮮動乱 53年

幼児童保護司が、うちの子たちが必要な服のリストを作るよう言っている。彼女が帰ってしまうと、机のそばに座った。(夜間には町の事務所のいくつかを清掃しているのだ)

家を出ると、5人のこども全員に冬用の服がいるんだった、と思い出した。こうして座ってペンを握っているが、紙がない……わたしの想いは朝鮮へ向かう。あそこではまもなくどのくらいの数の上着が必要になるだろう?

ついに私は急いで書く、《ズボン1着と上着1枚》。わたしの想いは朝鮮へ向かう。

家計をやりくりできない。予算を立てようと毎月心に決める。

給料日にはお金を細かく分けよう、月の日数と同じくらいに細かく。

家計の計画を立てなくては」(9頁)「ある国々では私たちは腹いっぱいになり、昔の伯爵のように豪勢に暮らしている。ある国々には住居も食べものもない。(天国と地獄はそりゃある)」(89頁)

「今夜の番組では(…)ある本について議論していた。本のテーマはこれ。近代的工業国は《不必要な》人口過剰の荷下ろしをするために、戦争をしなくてはいけないのか? 資本主義の利益システムでは戦争、それに軍事産業が必要だということは、私たちもよく知っている……」(90頁)

なぜ自分も大変なときに、こんなふうに遠い場所にいる見知らぬ人々を気遣い、広い視野で物事を見据えることができるのだろう。彼女が考えていることは、現代にそのまま通じることばかりだ。

本書の冒頭には、こんな印象的なくだりがある。

「昔のある日のことを覚えている。

(……)

坂は急勾配で、気分が悪い。重い荷物を引いている。4つの季節の4人のこども。

うちまでの坂をほとんど上りきったとき、自転車に乗った人が私たちにベルを鳴らした。自転車を降りたばかりの隣人に私は手を振る。

「なあ、マヤ」と彼は叫ぶ。「社会福祉の事務所に行って助けてもらえばいいよ」

いまになってあの日を思い出してみると、隣人は、社会の市民が受けるべき社会的利益について読んだのだとわかる。住居手当やこども手当などだ。

あの頃は新聞を読む暇がなかった。社会的利益とは何なのか、知らなかった。

わが隣人は叫ぶように話す人で、社会のしくみの一部について、大きな声で説明してくれた。

「ちゃんと権利があるんだ」と彼は言った。何度も何度も。「社会福祉事務所に行くんだ、金がないときは。薪や食料、それに衣料代をもらえる」

「法律があるんだ」と隣人は何度か言った。

こうした言葉が頭の中に残った。数日後、医者にかかるお金をお願いすることに決めた。双子たちは斜視で、専門家に見てもらった方がよかった。

子守を頼み、人生で初めて《事務所》へ行った。

気乗りしないという気持ちには全然ならなかったことを覚えている。たくさんの人が、事務所が入っている警察署の廊下に座っていたことも。若者も老人も座って待っていた。私たちは話をして笑った。そこには未来に対する喜びの輝きがあった。この先は誰も、食べものや服がない状態になる必要はないのだ」(7~8頁)

自分の生活の状態は本当に厳しいが、社会構造自体はよい方向へ変わっている、それが希望であると、マヤには思えたのだろう。だから、彼女は世界のことを考えることができる。もちろん彼女自身の人間性によるところは大きいだろうが、社会のしくみが人間に与える影響もまた大きい。

社会的利益、福祉手当。これは経済人が持たないケアや献身、互助の概念を具現化したものだ。こうした制度がどのように整備され、人々の意識を変えていったのかも気になる。「気乗りしないという気持ちには全然ならなかった」という部分には、スウェーデンが目指した社会福祉国家の理想が表れているように思う。

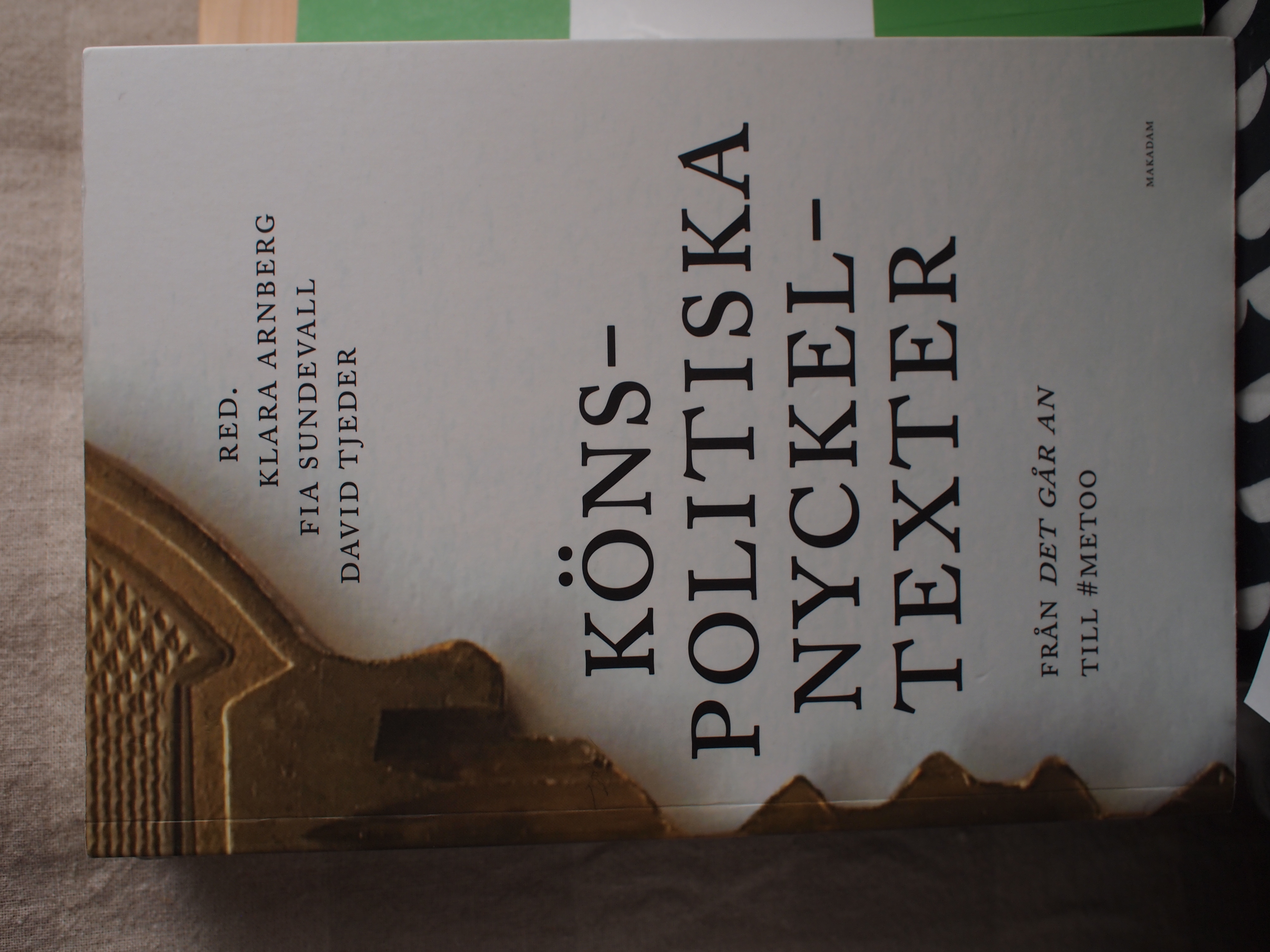

『ジェンダー政策に関する重要文献』――『それでよし』から#metooまで』

(Könspolitiska nyckeltexter: från Det går an till #metoo, Klara Arnberg, Fia Sundevall, David Tjeder (red.), Makadam Förlag, 2019)

ここ1年ほどパラパラと読んでいる『ジェンダー政策に関する重要文献』という本に、マヤの暮らしぶりの背景にあるだろう、ダイナミックな動きに関する文章を見つけた。スウェーデンの首相ウーロフ・パルメ(オロフ・パルメ)による「The Emancipation of Man」という1970年のスピーチだ。「人類の解放」とも「男性の解放」とも取れる演題で、パルメはチェンジを訴えている。男女平等のためには男性が変わり、社会を変えなくてはいけない、と。当たり前のことを言っているのだが、当時はインパクトがあったのではないかと思う。

スピーチからわかるのは、理念を持つ政治が社会を変えること、そして、首相を筆頭とする与党が強い意志を持って社会変革をしようとしたことだ。だから、マヤは喜びの輝きを見たのだろう。逆に考えると、現在の日本では、非常に強い意志を持って格差社会が作られているのだ、ということも確信してしまうのだが……。ちなみに、パルメは男女平等というテーマに早くから注力していたそうだ。誰でも生涯学ぶことができるしくみを作ることにも。

1960年代から70年代にかけて、スウェーデン社会は大きく変わったことは知っている。だが、どう変わっていったのか、変化の流れはいつごろから始まっているのか。どんな政策がどんなふうに決定され、進められてきたのか。もっと知らなくてはと思う。それがわたしたちのヒントになるような気がするからだ。

この本には、1839年刊行の小説から、2010年代の#MeToo運動まで、ジェンダー政策に大きな影響を与える、議論を呼ぶなどしたさまざまな文章が、専門家による解説とともに収録されている。歴史を追うことで、いまにつながるものを見つけたい。

よこのなな

スウェーデン語翻訳者。

女性たちの声を届ける勝手に翻訳プロジェクトとしてジン「ASTRID」を不定期に発行。訳書に、リーヴ・ストロームクヴィスト『21世紀の恋愛 いちばん赤い薔薇が咲く』(花伝社)、フリーダ・二ルソン『ゴリランとわたし』(岩波書店)。

(c)2022 by Nana Yokono 無断転載を禁じます

「翻訳者たちのフェミニスト読書日記」