記事を検索する

第4回:堀木文子さんの生き方に学ぶ

2021/8/20

“政治的な”制作活動をしているフェミニスト手芸グループ「山姥」。彼女たちが日々の活動や、編んだり縫ったりしながら日々考えていることの記録する連載の第4回は、差別と闘ったひとりの全盲の女性について。

今回は、最近出会った本、宮下忠子著『全盲の母の記憶・堀木文子の半生』(1980年、晩聲社)を紹介したいと思います。

自分が担当したこの連載の第2回の原稿を書き終えた頃、ちょうど納品(と、本の購入)のためにエトセトラブックスに行きました。そのとき、「マルリナさんにおすすめの本があります~!」とエトセトラブックスのT花さんに言われた本が、この本でした。

わたしは短大時代、授業中に教員に勧められた本(今思えば、有吉佐和子の『非色』。今も本棚にある)を読んで感想を一言発表したところ、「勧められた本を読むことは素晴らしい」と褒められたことがあります。その経験をいまだに忘れられず、単純なわたしは勧められたら読むようにしている節がありますので、その日も「買います!」といって購入しました。

タイトルを見たときに、「堀木訴訟?」とまず思いました。

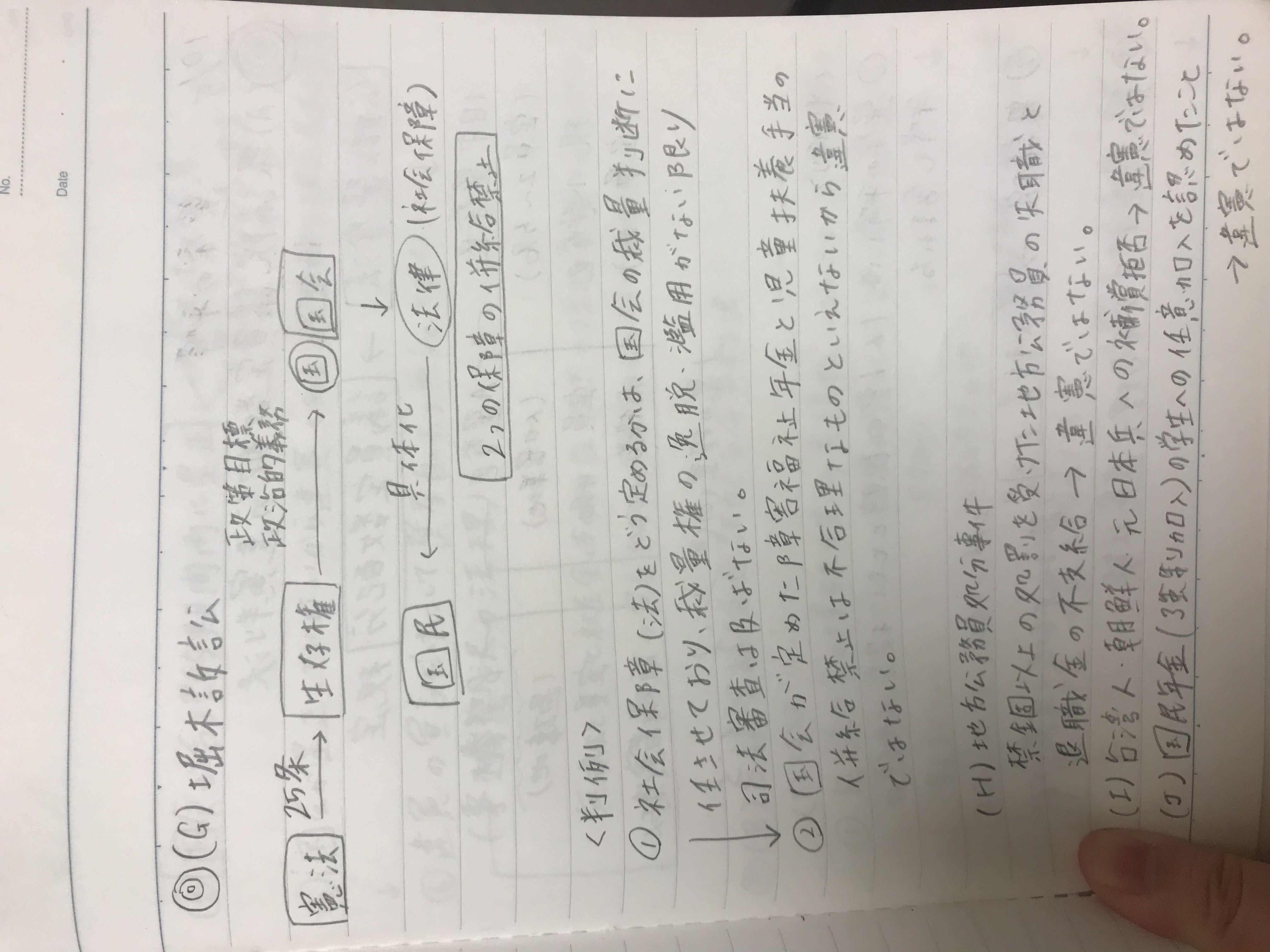

実は学生時代に、とある試験のために憲法の科目の勉強をしていました。家で当時のノート(10年以上も前の!)を見てみると「堀木訴訟 判例:①社会保障(法)をどう定めるかは、国会の裁量判断に任せており、裁量権の逸脱・濫用がない限り司法審査は及ばない。②国会が定めた障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止は不合理なものとはいえないから違憲ではない。」と書いてあります。

恥ずかしながら当時のわたしは、ほとんど暗記のために板書をノートに書き写していたと思います。しかし、この本と出会って、この訴訟には一人の女の「闘い」があったのだと思い知らされます。

「堀木訴訟」の原告である堀木文子さんは、幼いころに失明し、裁判を起こした当時2人の子どもを母子家庭で育てていました。按摩業をしていた堀木さんは、働き過ぎて無理がたたって働けなくなってしまい生活保護を受けるものの、ケース・ワーカーに『「堀木さん、患者さんも結構きとるから、保護の必要もないやろう」といって打ち切られ』(p139)てしまっては、また働き過ぎて働けなくなって生活保護を受けたりということを繰り返していました。

「目の見えん者は、電信柱につき当たっても、その電信柱におじぎをして通り過ぎるようにいわれたもんや。障害を持った人間を人間として扱ってくれんことが多かったなあ。やれ平等や、民主主義や、権利やとむつかしいことをいうても、どれもわたしの前を通り過ぎて行きよった。いつもいつもおじぎをしてお役人にお願いして。こんなつらいことをだれが好きこのんでやれるものかと思うわ」(p139-140)

という堀木さんの言葉に胸が締め付けられます。経済的に困難だった堀木さんは、父親と離別した子どもを対象とした児童扶養手当が支給されることを偶然知り、兵庫県庁に出向きました。しかし、障害福祉年金を受給していた堀木さんの請求は、二重になってしまうということで却下されてしまいました。そこから、堀木さんの差別との闘いが始まります。

本書は、著者が堀木さんの生まれ故郷である鹿児島県の中之島へ一緒に旅をしたときの記憶を通して、堀木さんの人生をたどらせてくれます。中之島では、小さい頃の遊び友達や懐かしい親戚らと堀木さんが47年ぶりの再会を果たし、涙を流して喜び、生きていれば再会できるという言葉に実感がこもりすぎていて思わず私も涙しました。

印象に残ったのは、再会した親戚の人と話すときには、裁判のことに触れなかったというところです。裁判を起こし、世間に知られるようになると、堀木さんに対して電話での誹謗中傷が相次いだそうです。子どもにも悪い影響を与えたのではないかと不安になった経験から、これ以上身内を巻き込んではいけないと思ったからではないかと著者は考えます。想像しただけで胸が詰まります。声をあげた者への誹謗中傷、今も変わらない状況があること、またそれに対しての自分の責任について考えざるを得ません。

第2回の連載で書いた斎藤百合(1891-1947)と堀木文子さん(1920-1986)。時代がかぶっていることもあり、重なることも多かったです。また堀木さんについてはわたしにとっては出会い直しのような出会いでした。一つの裁判には、闘っている人間がいる。そして、その人の人生がある。という、至極当たり前のことに気づかされ、堀木さんの「わてだけの問題ではない。みんなの問題として闘うのや」という言葉からは、今もなお裁判闘争で異議申し立てをしている人々のことに思いをはせました。最後に、あとがきにあった言葉がすべてを物語っているので引用します。

堀木さんの叫びは、法によって受けた差別に対する闘いと、「人間らしく生きたい」という当然の要求の凝結としての裁判闘争にあるのだと思う。堀木さんが生きてきた大正後期から昭和にかけての時代、家父長制下のがんじがらめの中で、女は耐えて生きることを美徳とされた。その歴史の中で、人間として主体的に生きようとする女の闘いがあって、その土台の上に、現在、私たち女の生き方がある。(p200)

山姥(やまんば)

2019年からマルリナ・かんなの2人で、フェミニズムや自分たちの好きな本、漫画をテーマにした手芸(刺繍や編み物)をして活動中。山姥は俗世間に馴染めず、おそろしい存在として排除されてきました。しかし、実は彼女たちは歴史や制度、そして男たちの期待する女の姿に押し込められず、闘ってきた女たちではないでしょうか。そうした先人たちの抗い方を見習いたい、そんな思いで活動しています。

フェミニスト手芸グループ・山姥「女の知恵は針の先」