記事を検索する

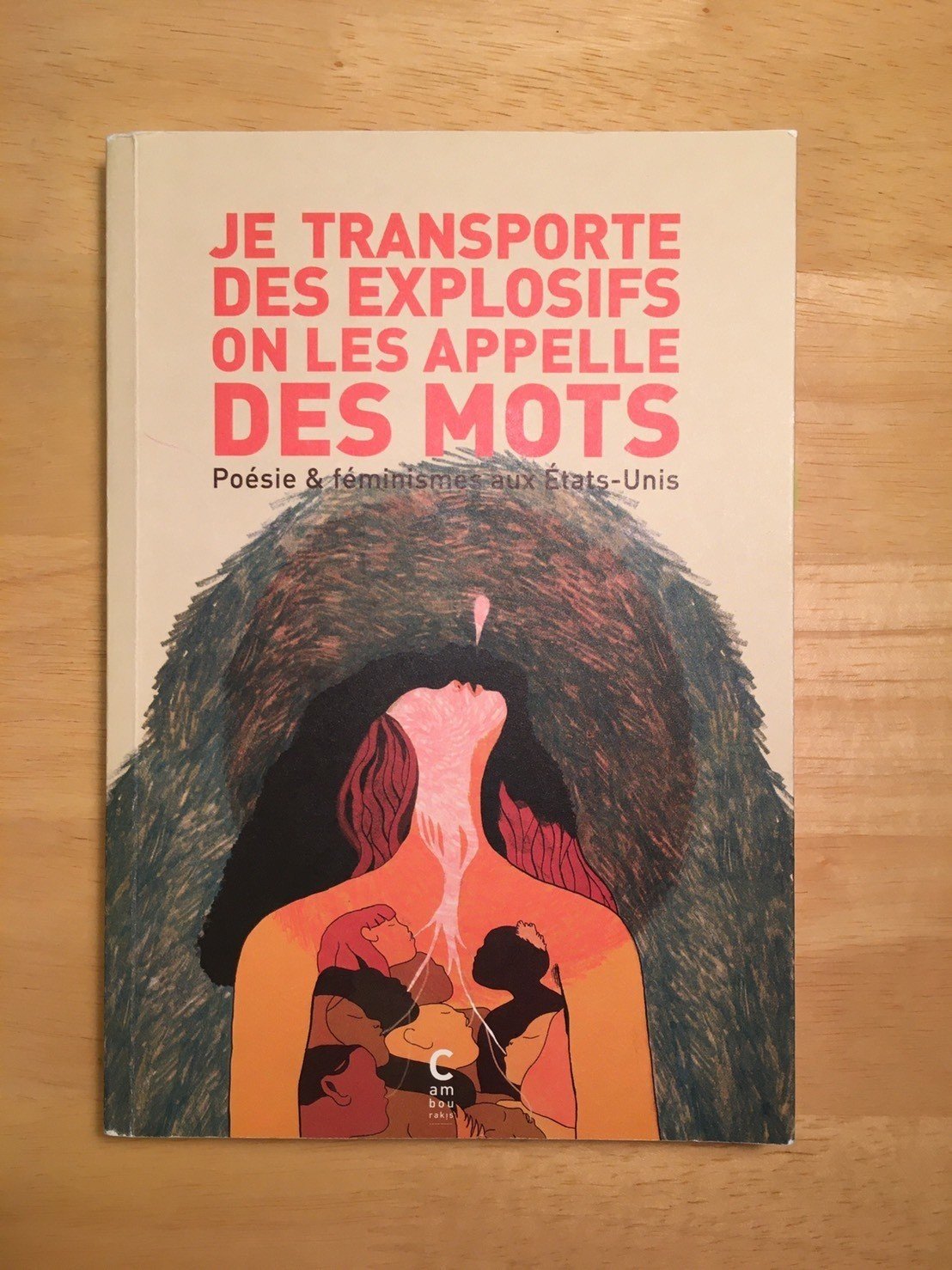

No.1 『私は爆弾を運んでいます 言葉という名の爆弾です』─詩とアメリカのフェミニズム(相川千尋)

2020/7/17

海外の熱いフェミニズム作品を私たちに紹介してくれる翻訳家たちは(いつもありがとうございます!)、お仕事以外にどんなフェミ本を読んでいるのだろう? 読書リレーエッセイ第1回は、フランス語翻訳の相川千尋さん!

詩というと、むずかしいもののような気がして私などは構えてしまうけれど、1960〜70年代のアメリカのフェミニストたちはそうではなかった。

最近、『私は爆弾を運んでいます 言葉という名の爆弾です』というアメリカのフェミニズム運動と詩にかんする本を読んだ。(1)

この本の最初に収録されているジャン・クラウゼンの1982年のエッセイ「詩人たちの運動:詩とフェミニズムについての考察」によれば、アメリカの第二波フェミニズムの運動で詩はとても大きな役割を果たし、よく知られた活動家の中にも詩を書く人がたくさんいたということだ。

なぜ詩だったのか。上記のエッセイによれば、フェミニストたちが詩を書くようになったのにはいくつかの理由があった。

19世紀のイギリスでは、詩には厳格な形式がもとめられた。詩はもっとも高尚で、もっとも純粋、もっとも難解な文学であり、教育の機会や「天才」に恵まれた中産階級の白人男性のためのジャンルだった。反対に小説は文学のジャンルとしてはまだ比較的新しく、大衆的で女性に適したジャンルだとみなされていた。

ところが、20世紀になって小説がメジャーなジャンルになると、相対的に詩の権威が失われ、文学志望者の女性がそれほど気後れせずに参入できるようになっていった。詩は小説に比べて短いので、ヴァージニア・ウルフが言う「自分ひとりの部屋」を持てない女性でも、たとえばキッチンの片隅で家事の合間に書けると思われた。

こういうわけで1960年代から女性運動が盛んになると、女性たちは自然に詩を書きはじめ、自分たちの思いを表現するようになっていった。ちなみにこれはアメリカの話で、たとえばフランスのフェミニスト活動家たちはあまり詩を書いていないようである。日本はどうなのだろう。

さて、この本にはエッセイだけでなく、1969年から現在までに発表された、アドリエンヌ・リッチやベル・フックス、オードリー・ロードなど24人のフェミニスト詩人の詩が英仏対訳で収録されている。

私がこの本を読んだきっかけは、『私は爆弾を運んでいます 言葉という名の爆弾です』というタイトルが目を引いたからなのだけど、これは「ヒジャブ・シーン#7」という詩の一節だった。

1967年生まれのイスラム教徒のフェミニスト詩人ムハジャ・コフによる16行だけの短い詩だ。こんなふうに始まる。

いいえ、スカーフの下はハゲではありません

いいえ、女性が車を運転できない

あの国の出身ではありません

そして、いくつか問答が続き、保険の契約や銀行口座の開設、航空券の予約のためにこれ以上何を知る必要があるの? と語り手が問いかけた後で、詩は次のように続く。

ええ、英語を話せます

ええ、爆弾を運んでいます

言葉という名の爆弾です

だから、もしあなたが

偏見を捨てないのなら

爆弾があなたをこっぱみじんにするでしょう (2)

質問責めにされるのは、いつだってマイノリティだ。私も知り合いのヨーロッパ人たちから、「どうして相撲取りは裸なの? どうしてお団子ヘアーなの?」「日本人は人が死んだ部屋に住むのを嫌がるってほんとう? 私は安ければいいけど」など、質問のように見せかけたほんの少しの嘲笑を含んだ何かを数限りなく浴びせられてきた。

世界的に見て「普遍的な」彼らの文化に対して、マイナーでエキゾチックでキッチュな文化に属する日本人はあらゆる事象に関する説明責任を負っている。

そんなときは私の心の爆弾も導火線に火がついたようになって、「グーグルで調べて」とか「そう言うけど、あなたはほんとうにその部屋に住みたいの?」などと少し感じ悪く言い返してしまうのだった。

というわけで、ムハジャ・コフの詩だ。

簡単な言葉で具体的なシーンを描いた詩だ。私はアメリカに住んだことはないけれど、きっとアメリカに住むマイノリティが日常遭遇する風景なのだろう。

2003年に書かれたことから、「ヒジャブ」「航空券」「爆弾」が2001年のアメリカ同時多発テロを連想させる。

おそらく彼女たちにとっては日常のこの風景が「ええ、爆弾を運んでいます」というところから、一気に想像の世界というか、詩の世界に入っていく。その転換がおもしろい。

ちなみに、私の専門であるフランス語では、それまで言えないでいたことを口に出すことをlibérer la paroleと言う。文字通り訳せば「言葉を解放する、自由にする」という意味で、#MeTooの文脈でもよく使われる表現だ。

それまで自由ではなかった言葉が解き放たれるとき、きっと爆弾のような大きなエネルギーが生まれる。抑圧してきた側は、もう無事ではいられない。爆弾の比喩は暴力的ではあるけれど、同時に言葉の持つ力へのゆるぎない信頼も示していて、私には希望に思えた。

ほかにもいくつか作品を紹介したい。

ジューン・ジョーダン(1936-2002)というアフリカ系アメリカ人の女性詩人による1980年発表の「よい例」という詩は、公民権運動の中で女性が差別され、搾取されてきた複合差別の歴史を告発している。

この詩の中で語り手は、「女性に特有の沈黙など存在しないと私に言った」女ともだちに向けて、それまでに経験した二度のレイプについて語ることを決意する。

一度目は

白人の男で、今回は

全米黒人地位向上協会で地区長を務める

黒人の男だった

その男は私の胸を

両膝で締め付けて

毛深い腕と力強い左手で

私の両手と両腕を私の頭の上でむりやり枕に抑えつけ

彼が描写するところの引用開始でかいペニス

引用終わりを私の口に突っ込んで

「俺のでかいペニスを飲み込みたいんだろう

なあ、そうなんだろ?」と叫んでいた

彼の言うことは口先だけだった。

私の沈黙は

女性に特有のものだった (3)

「口先だけ」と訳した部分はもっとうまい訳がありそうだけど、原文では「He was being rhetorical」(彼は修辞的だった)で、フランス語の対訳では「Sa question était rhétorique」(彼の質問は修辞的だった)となっている。

実際にはペニスを飲み込むなんてできないのに、「修辞的に、言葉の上だけで、口先だけで」という意味なのだと思う。もっともらしい言辞を弄する男と、その前で言葉を失う女の対比が二重写しになっている。

このアンソロジーには「パワー」というタイトルの詩が二篇収められている。両方ともパワー(力、権力)が女をどのように腐敗させるのかを鮮烈に描いている。男に比べて女が腐敗しやすいという意味ではなくて、女も腐敗するという警鐘である。また、それまでの抑圧が強すぎるために女が権力を扱い慣れていないさまも表現しているのだろう。

ひとつめはアドリエンヌ・リッチ(1929-2012)「パワー」。マリー・キュリーをモチーフにした作品だ。

今日、マリー・キュリーについて読んだ:

彼女は自分に放射線障害が出ていることを知っていたはずだ

(略)

彼女は死んだ 著名な女性は 自分の傷を

否定しながら

その傷が 彼女の力と同じ源に発することを

否定しながら (4)

もうひとつは、アフリカ系アメリカ人のオードリー・ロード(1934-1992)による「パワー」だ。ニューヨークのクイーンズで10歳の黒人少年を射殺した白人警官の裁判に参加した陪審員をモチーフとした詩である。

今日 13年間警察官を務めた

37歳のその白人男が

釈放された

正義がなされたことに

満足していると述べた11人の白人男性たちと

「彼らは私を納得させた」と言った

ひとりの黒人女性の手によって

つまり

彼らは147センチの黒人女性の体を引きずって行き

白人男性からの承認という4世紀にわたる燃えさかる炭火の上で炙ったのだ

初めて手にしたほんとうの権力を彼女が手放すまで

そして自らの子宮にセメントを塗り

私たちの子どもの墓をつくるまで (5)

この詩を書いたオードリー・ロードは「詩はぜいたく品ではない」というエッセイで「詩とは、名もなきものに名を与え、それについて考えられるようにするための手段である」と言っている(6)。

いまだ名づけられていない差別や抑圧の経験を女性たちが伝えようとしたときに、詩はぴったりのツールだったのだろう。

フェミニスト詩人の詩がもっと日本に紹介され、日本語でも書かれていくことを願っている。

*ムハジャ・コフさんのお名前を当初モジャ・カーフと表記しておりましたが、ご本人はアラビア語の原音に近い表記をご希望だということがわかりました。訂正の上、お詫び申し上げます 。(2020年12月3日)

注:

(1)Jan Clausen et al., Je transporte des explosifs on les appelle des mots: Poésie & féminismes aux Etats-Unis, Cambourakis, 2019

これは、英語の本をフランス語に訳したものではなく、フランスの出版社が独自に編んだものである。気になる人のために収録されている作家の名前を挙げておく:Audre Lorde, Adrienne Rich, Gloria Anzaldúa, bell hooks, June Jordan, Cherríe Moraga, Dorothy Allison, Assata Shakur, Robin Morgan, Mohja Kahf, Paula Gunn Allen, Nellie Wong, Irena Klepfisz, Z’étoile Imma, Kitty Tsui, kari edwards, Angela Moreno, corbett, Wilmette Brown, Anna NietoGomez, Jayne West, Kay Lindsey, Susan Saxe, Jan Clausen。なお、引用はすべて筆者が翻訳した。

(2)Mohja Kahf, “Hijab Scene #7” in E-Mails from Scheherazad, University Press of Florida (2003). Mohja Kahfが自作の詩を朗読する様子はYouTubeでいくつか見ることができる。

(3)June Jordan, “Case in Point” in Passion, Beacon Press (1980).

(4)Adrienne Rich, “Power” in The Dream of a Common Language, W. W. Norton & Company (1978).

(5)Audre Lorde, “Power” in The Black Unicorn, W. W. Norton & Company (1978).

(6)Audre Lorde, “Poetry Is Not a Luxury” in Sister Outsider: Essays and Speeches, Crossing Press (1984)

相川千尋(あいかわ・ちひろ)

フランス語翻訳者。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。仏和辞典編集、仏大使館勤務を経て翻訳者に。訳書にリリ・ソン『私のおっぱい戦争 29歳フランス女子の乳がん日記』リーヴ・ストロームクヴィスト『禁断の果実 女性の身体と性のタブー』(ともに花伝社)など。現在、「クーリエ・ジャポン」にてフランス関連記事を中心に編集を担当。

「翻訳者たちのフェミニスト読書日記」