記事を検索する

NO.9「DV被害者と性暴力被害者の声を伝える詩集『娼婦の赤』」(相川千尋)

2021/7/19

海外の熱きフェミニズム作品を私たちに紹介してくれる翻訳家たちは、どんなフェミ本を読んでいるのだろう? 読書リレーエッセイの今回は、フランス語翻訳の相川千尋さんが手にした、被害者の声を聴いて書かれた一冊の詩集について。

去年の11月、杉田水脈による性暴力問題にまつわる「女性はいくらでも嘘をつけますから」発言と自民党の対応に心底うんざりさせられていたころ、DVや性暴力の被害者の声に真摯に耳をかたむける1冊の詩集に出会った。

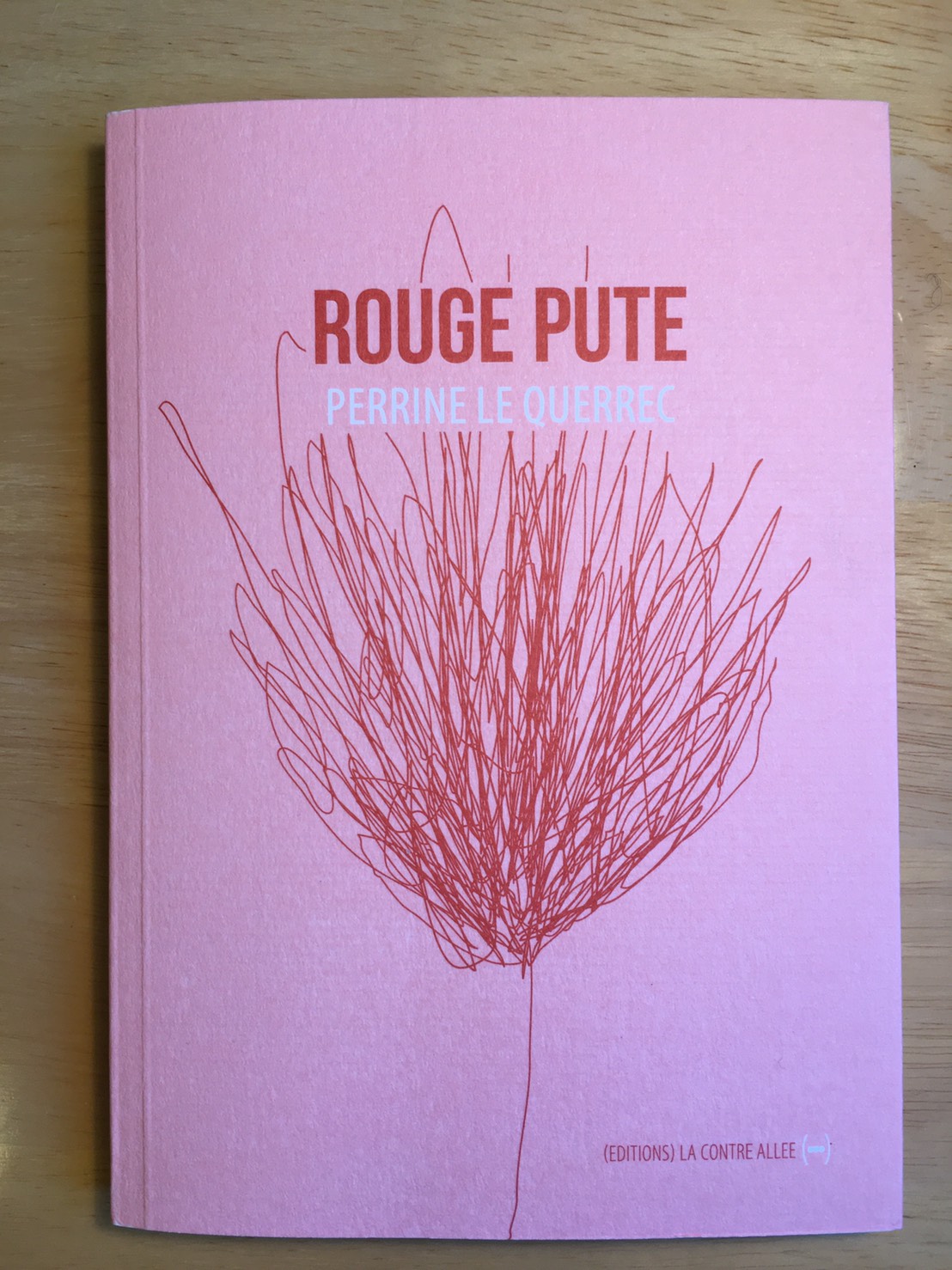

同年2月に出版された、フランスの女性詩人ペリーヌ・ル・ケレックによる『娼婦の赤』という詩集だ。詩人がDV被害者や性暴力被害者の女性の声を聴き取り、それをもとに書いた詩の本だという。

著者は2017年末から2018年の初めにかけて、フランス北部ノルマンディー地方のルヴィエという街に1週間おきに滞在し、2か月間にわたってDV被害者・性暴力被害者の声を聴き取っていった。何日もかけて9人の被害者からひとりずつ話を聴き、手書きでメモをとって、そこから言葉を抽出し、詩を生みだしたのだ。

全体はDV被害をテーマにした「娼婦の赤」と性暴力被害をテーマにした「栄冠」の二部構成になっていて、どちらのパートでも暴力を受けた女性たちのトラウマや罪悪感、恐怖、周囲の無理解などが率直な言葉で綴られている。

たとえば「ベッド」という詩は、「落ち着いた場所だと思うかもしれない/寝て、夢を見る場所/ベッドは危険だ/耐え忍ばなければいけない侮辱/繰り返されるレイプ」という言葉で始まる。

「夢」では、夢の中で元夫に「もう一度一緒に暮らそう」と言われて断った女性が、「さいわいにも、私は私の“いやだ”という返事にしがみついたまま目をさました」と語る。「去る」の女性は「弱さではなく、恐怖/選択肢の欠如/とどまることが死を意味し、去ることが死を意味するとき、あなたはどちらを選ぶ?」と、DV夫と別れられない事情を理解しない周囲に問いかける。

「知っておいてください/DNA検査には3週間かかります/知っておいてください/その3週間の間、悪いのはあなたです(…)知っておいてください/絶えず無実を証明しなくてはなりません」とレイプにあったあとに被害者が直面するさまざまな形のセカンドレイプを描写する「学習」という詩もある。

「壮絶な体験談を聴いたあとは、眠れず、悪夢にうなされることもありました。地獄を経験した女性たちの話を聴いたのだから当然です」と著者は言う。そうだろうな、と思う。『娼婦の赤』には被害者の女性たちの壮絶な経験を伝える生の言葉が響いている。

詩集の翻訳出版は難しい。売れないのだ。でも、いい本には必ず理解者が現れると私は信じて、今回は新泉社という出版社がこの本を出版してくれることになった。今、翻訳作業をすすめている。著者のル・ケレックさんともやりとりをしていて、特別に許可をもらったので、2篇だけ紹介したい。

ひとつめは「悪いのは」。繰り返し自分を責める被害者の気持ちと、なかなか前へ進めない語りが再現されている感じがして、読んでいて胸が痛む作品だ。

悪いのは

悪いのは私 最初の男だった

悪いのは私 選択を間違えた

悪いのは私 18歳だった

悪いのは私 子供だった

悪いのは私 我慢した

悪いのは私 やらせておいた

悪いのは私 彼を怒らせた

悪いのは私 「俺の性格は知ってるだろ」

悪いのは私 「最後にはどうなるか、わかってるだろうな?」

悪いのは私 当然のむくい

悪いのは私 わたしはクズ

悪いのは私 彼は殺すと言って脅した

悪いのは私 10年とどまった

悪いのは私 5年とどまった

悪いのは私 2年とどまった

悪いのは私 訴えなかった

悪いのは私 自分を見失っていた

悪いのは私 あきらめた

悪いのは私 はっと気がついた

悪いのは私 逃げ出した

悪いのは私 訴えを起こした

悪いのは私 彼は刑務所に入った

悪いのは私 子供たちもそれを知るだろう

悪いのは私 子供たち その父親

悪いのは私 彼はそう言う

悪いのは私 裁判所はそう判断する

悪いのは私 あとになってわかった

罪悪感 そのいくつもの顔

ぜんぶが 私のほうを向いていた

『娼婦の赤』に収録された詩の多くは、「悪いのは」のように、被害の実態や被害者の心理を社会に訴えるものだ。ル・ケレックさんは、DVや性暴力を告発するためだけでなく、「社会の沈黙というもうひとつの暴力」と闘うために、この詩集を書いたと言っている。

けれど同時に、この詩集には加害者との関係を断ち切り、立ち上がり、回復していく女性たちの声も収められている。表題作「娼婦の赤」はそうした作品のひとつだ。不思議なタイトルだけれど、これは、「フッカーレッド」という口紅の色を指している。DV男と別れたことで、自分らしさを取り戻したことが、真っ赤な口紅に託して語られている。

娼婦の赤

ある人たちにとってそれは白い鳩

自由

わたしにとってそれは「娼婦の赤(フッカー・レッド)」の口紅

わたしの自由

口紅、派手な赤、「わたしのこと見えてる?」の赤

「これがわたし」の赤「売女」 口紅をつけると彼は殴った

売女は暴力と女性性を誘発する

罵倒 詰問 暴行

血の赤手持ちの新作コレクションから1本選ぶ

「娼婦の赤(フッカー・レッド)」

リップラインを描いて 人生を描きなおす

目に鮮やかに

生き生きと

鮮烈な赤

私は、数をたくさん読んでいるわけではないし、詳しくもないのだけれど、詩という表現形式に最近とても惹かれている。人が散文ではなくて、詩で表現するのはなぜなのだろうと考えている。その疑問をル・ケレックさんに投げかけてみたところ、こんな返事があった。

「詩を選んだのは、それがわたしにとって、闘いにもっとも適した、ぴったりの表現形式だからです。詩は社会参加の芸術、抵抗の芸術です。面談で聴き取った言葉を、散文という、もっとよくある枠組みにあてはめて、ひとつあるいは複数の物語を語ることはできませんでした。詩は形式を省略することで、本質を伝えます。また、詩にすることで、この非常に特殊な仕事のなかでも、女性たちの匿名性を確保できましたし、個人の証言を普遍的なものにまで高めることができました」

「社会の沈黙というもうひとつの暴力」と闘うというル・ケレックさんは、被害者の声を聴くことが何より大切だと言う。

「被害者の声を聴くのは一番大切なことです。女性の言葉が“つねに”疑われることは、あのような状況にある女性たちにとって、さらなる暴力になります。警察、司法、家族、近所のひとたち。誰も聴きたくないし、信じたくないし、正面から見たくないのです。そしてこの沈黙が女性たちを苦悩の中に閉じ込め、殴打と同じくらい激しく彼女たちを打ち砕くのです。彼女たちの言葉を聴かなければなりません。発されたひとつひとつの言葉が、再建に向けた一歩なのです。それは、生きたいという気持ちを取り戻し、自分を取り戻し、自分自身についての肯定的なイメージを取り戻し、暴力の地獄と永久に決別するための一歩なのです」

本書の中の性暴力の告発をテーマとした「栄冠」という詩に、こんな一節がある。

「わたしたち女性、少女、人類は、あなたの頭に栄冠を載せる」

勇気を出して沈黙を破った被害者の声をきちんと聴き取り、ひとりひとりに栄冠を捧げられるような、そんな社会にしなくてはいけない。

(Perrine Le Querrec, Rouge pute, La Contre Allée, 2020)

相川千尋(あいかわ・ちひろ)

フランス語翻訳者。お茶の水女子大学大学院人間文化研究科修了。仏和辞典編集、仏大使館勤務を経て翻訳者に。訳書にリリ・ソン『私のおっぱい戦争 29歳フランス女子の乳がん日記』リーヴ・ストロームクヴィスト『禁断の果実 女性の身体と性のタブー』(ともに花伝社)、ヴィルジニー・デパント『キングコング・セオリー』(柏書房)など。現在、「クーリエ・ジャポン」にてフランス関連記事を中心に編集を担当。

「翻訳者たちのフェミニスト読書日記」