記事を検索する

「翻訳者たちのフェミニスト日記」NO.17:キッチンシンクで絵を描くひと(よこのなな)

2023/8/14

海外の熱きフェミニズム作品を私たちに紹介してくれる翻訳家たちは、どんなフェミ本を読んでいるのだろう? 読書リレーエッセイの今回は、スウェーデン語翻訳のよこのななさんが、ふたりのこどもをもつ母親が育児とぐちゃぐちゃな生活の合間に、「流し台」で描いたイラストブックを紹介。部屋も自身もすさまじく散らかったこのリアルなスケッチをどうぞご覧ください。

インスタグラムはあまり熱心にチェックする方ではなかったのだけど、「@diskbankstecknaren」というアカウントは、ここ数年楽しく見ている。ウルリーカ・リンデル(Ulrika Linder)は1984年生まれ、ふたりのこどもをもつ母親の日常生活を描いたスケッチを2015年から投稿している。

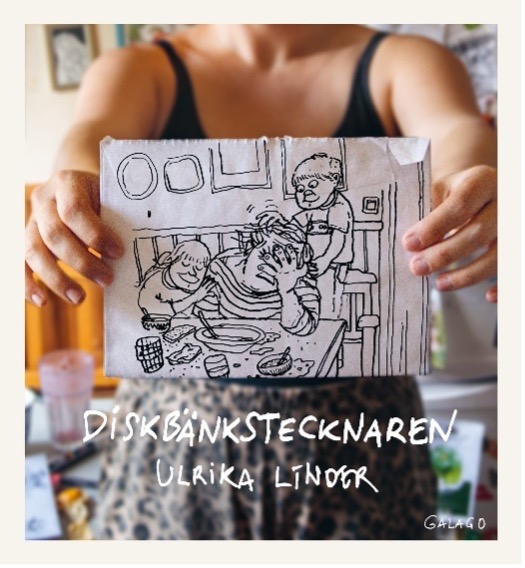

アカウント名「Diskbänkstecknaren」は、「流し台の絵描き」というような意味だ。2020年にデビュー作(※)が刊行されたとき、このアカウントを知った。そして、今年のはじめ、2023年2月には、「流し台の絵描き」としての作品集が書籍化された。8年間に描きためたものから、本人と編集者のお気に入りを選んでいる。コマのマンガになっているものや、長めのテキストが添えられたものもあるが、ほとんどは一場面で完結するイラストだ。

(『流し台の絵描き』書影、Galagoウェブサイトより)

(『流し台の絵描き』書影、Galagoウェブサイトより)

表紙に使われている絵だけでも、彼女の作品がよくわかる。

まず、紙が少しいびつだ。窓付き封筒に描かれているからで、これが彼女のスケッチの大きな特徴だ。日本でも自治体からの郵便物によく使われているような、あの封筒。スウェーデンでは、A4を二つ折りにしたものが入るサイズの白いものが定形で、印字もあまりなく、無地の部分が多い。だから描きやすいのかな、おもしろいスタイルだな、と思っていた。内側になっている紙が見えて「税務局の封筒だな……」みたいなことがわかることもある。破り開けたふぞろいの端の使い方も絶妙で、とにかくセンスがいい。

絵自体は、ほぼ黒一色の線で描かれ、たまにグレーの陰影がついているときもあるかないか、ごくごくたまにカラーがアクセントに入っているときもある、というシンプルなスタイルだ。

登場人物はだいたい作者本人とふたりのこどもたち、舞台は作者の自宅のキッチンやトイレ、浴室が多い。日常の一場面、カオスの子育てあるあるが描かれているのだが、その絵は動き出しそうなほどいきいきしている。まさに瞬間を切り取った、というようだ。

本書の冒頭のイラストには以下のような文が添えられている。

わたしにとって、この絵は、流し台の絵描きのはじまりすべてを、すべての理由そのものを象徴しているようです。

わたしはふたつの美術教育を長く受けましたが、絶えず自分に対する迷いがついてきていて、それが長いあいだ、描きたい気持ちに影響していました。

でも、2人目のこどもが生まれると、描くことはとても切実なものになりました。小さなこどもたちのカオスのまっただ中で、それはたったひとつのわたしだけのものであり、ずっと描いていたいと、大人になってからはじめて思ったのです。

物理的に無理だったので、わずかな時間を削り出すしかありませんでした。

そのとき、流し台の絵描きが生まれました。

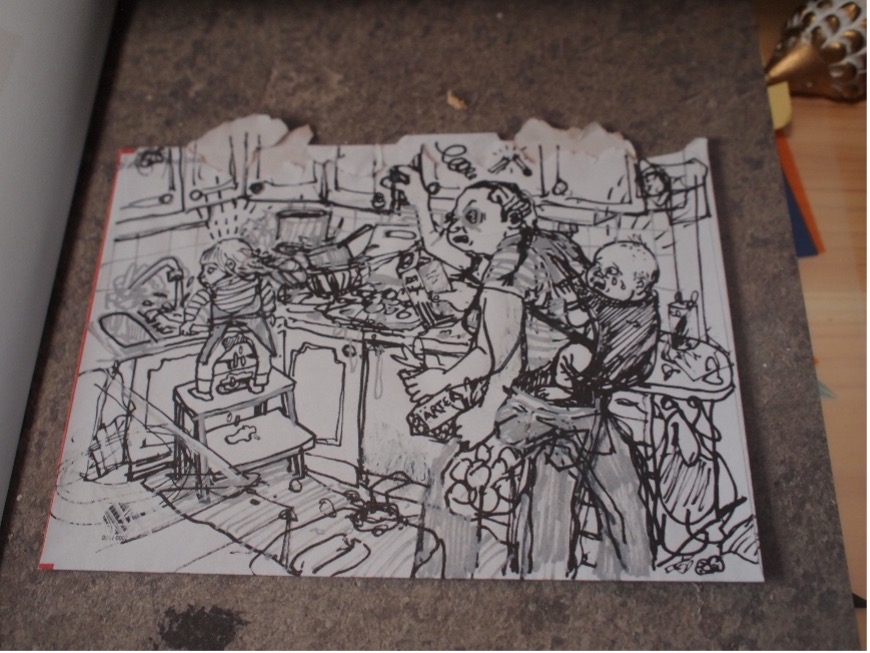

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

封筒の裏紙を使っていたのは、それがいちばん手近にある紙だったからだ。

流し台の絵描きとして絵を描き始めたころ、下のこどもはまだ生まれたばかり、上のこどもは一歳半、パートナーは仕事へ行く。昼間のワンオペ育児をどうすればいいのかと途方にくれていたそうだ。時間を削り出して手元にある紙切れに絵を描き、やがてインスタグラムに絵を投稿し始めたときのことを、彼女は新聞のインタビューでこう語っている。

その後、インスタグラムアカウントを始めて、絵を投稿するようになると、まるで自分の部屋を手に入れたみたいだった。みんなが自分をフォローするようになり、身に覚えがある、どういう状態なのかを書いてくれて感謝している、と書いてきた。

表紙の絵で、彼女は頭を抱えている。テーブルはぐちゃぐちゃ。でも、こどもたちはうれしそうにしている。そう、こどもたちはたいていうれしそうに描かれている。パートナーである父親もたいてい楽しそうにバイオリンなどの楽器を抱えている。一方、母親である彼女は、おそろしい形相をしていたり消耗しきっていたりする。

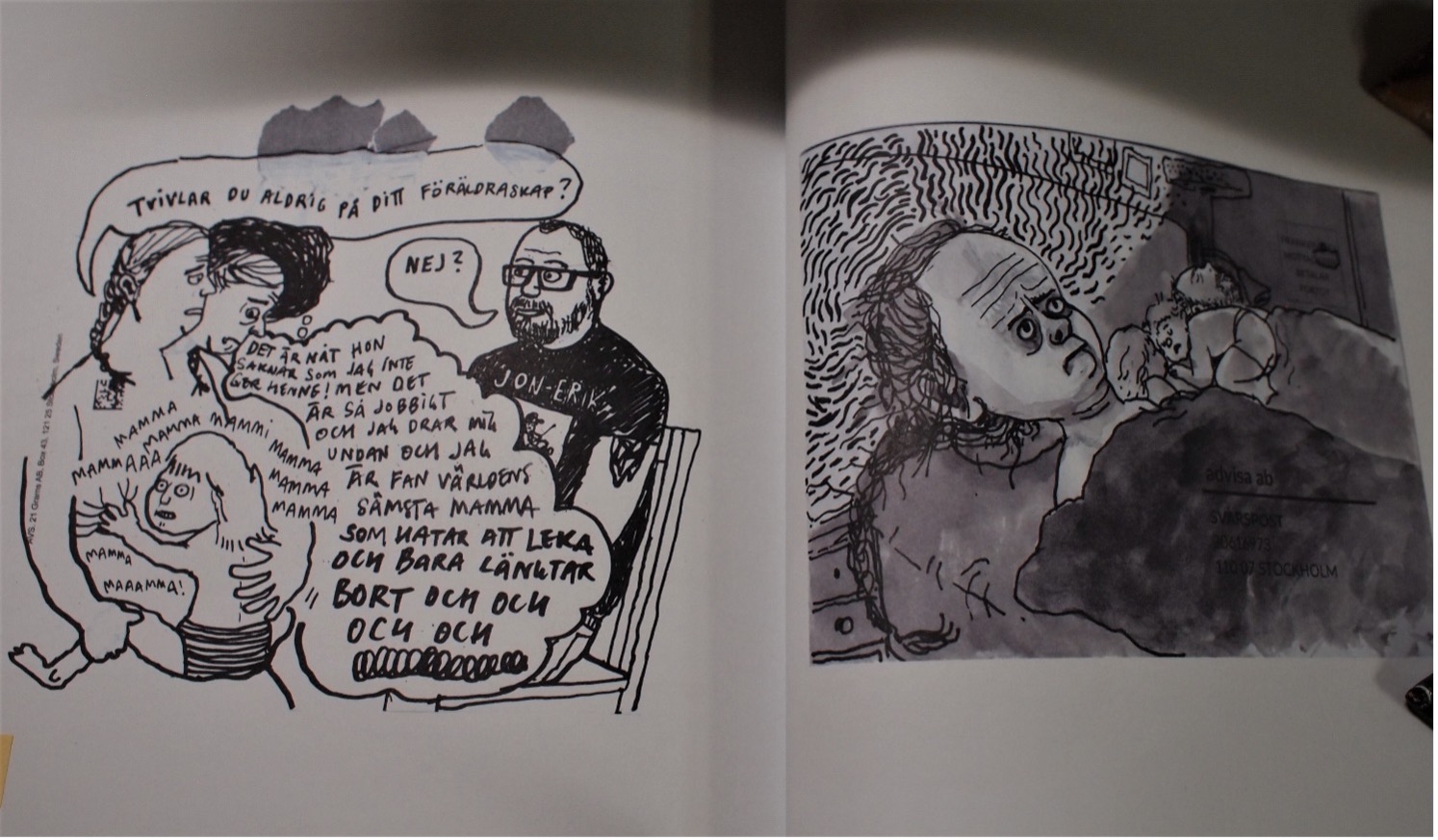

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

ソーシャルメディアが映し出す母親は、キラキラしすぎていてしんどい。これはよく聞く話だ。ウルリーカも同じように言い、スケッチでありのままの生活をさらけ出す。

ソーシャルメディアとの付き合い方のむずかしさを描いた『欲望の鏡』で、リーヴ・ストロームクヴィストはこう書いている。

《本物らしさ》だって商品になる。フィルターなしで撮影する、神経衰弱に陥る、泣き叫ぶ、本当は最低な気分だと打ち明ける。こういうことは消費可能なパフォーマンスの一部なのだ。

(…)当然だけど、《より正直な》画像は、あくまで、ある部分を見せて、他を隠した画像だ。

はたして、ウルリーカの絵はどうか。え、これはすごいな、と驚くほどにぐちゃぐちゃになった家の中を描いたスケッチがたくさんある。片づけられない自覚があるわたしでも、けっこうすごいなと圧倒されるぐちゃぐちゃさだ。

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

ウルリーカ本人もよくぐちゃぐちゃになっている。裸、あるいは、下半身丸出しという状態が多い。こどもたちとシャワーを浴びている場面、夜中にこどもたちに起こされる場面(彼女は服を着ずに眠る派)、あるいは、トイレに入ってもひとりになれず、下ろした下着を上げる余裕もないままにこどもを追いかける場面。

ワンオペ状態だとたしかにそういう瞬間は多々ある。こどもからは目が離せない、こどもは待っていてくれない。パンツをあげていなくても追いかけなくてはいけないこともある。ウルリーカが描いている場面をドラマや小説、マンガで目にすることは、ほぼない。

なにか痛ましい事故が起きたとき、必ずといっていいほど耳にするフレーズは、「母親(あるいは介護者、保育士、などなど)は何をしていたんだ?」というものだ。でも、パンツも上げられないくらいに大変な瞬間がずっと続いている中で起きたことかもしれない、と想像してみる必要もあるんじゃないだろうか。

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

「母親は何をしていたんだ」と母親を責めて責任を求める現象は、英語圏では「マミー・シェイミング」や「マム・シェイミング」と呼ばれ、スウェーデン語も同じ言い回しをする。日本語ではどう言っているだろうと考えてみても思い浮かばず、検索してみた。ELLEは「母親いじり」とし、フロントロウは「母親批判」と訳している。前者はあまりにも軽い気がするが、あらゆるレベルで母親を責める風潮をうまく言い表している。

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

ある一枚で、ウルリーカはパートナーに「自分が親であることへの迷いってまったくないの?」と尋ねる。彼は笑顔で「ないけど?」と答えている。ウルリーカのひざには「ママ、ママ、ママ、ママ」と連呼するこどもが座っていて、おっぱいにしがみついている。遊んでもらいたいのだ。ウルリーカは考える。「(…)わたしは世界で最低の母親だ、遊ぶのがとにかくいやで、いなくなりたいだけで、それで、それで、それで、それで」

次の一枚では、家族4人が並んでベッドに入っている。ウルリーカだけが眠れずにもんもんとしている。

そんな彼女を救うのはまわりの女性たちだ。心配事が重なって寝不足だった日、ウルリーカは保育所のおむかえを失念する。深く落ちこみ、最低な母親だとみんなから後ろ指を指される気がして、着いた保育所で泣き出してしまうが、みんなはやさしかった。おむかえが遅れたことすら気がついていなかったよ、と保育士は言い、母親たちはあたたかく抱きしめてくれる。「長らくもらっていなかったようなあたたかいハグ」と彼女は書いている。

女たちは励ましあっている。身近なところで。ソーシャルメディアなどを通じて。ありのままの日常を描いて人々に見せることは、母親を責める風潮へのカウンターでもある、とウルリーカは語っている。

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

保育所での別の一場面。こどもは「ママ、いかないで」と言っている。

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

(『流し台の絵描き』より、撮影:筆者)

赤い封筒に描かれためずらしい一枚。リンドグレーンの人気シリーズ『いたずらっ子エーミル』や、プリョイセンの『小さなスプーンおばさん』のさし絵で有名なビョーン・ベルイの絵を彷彿させる躍動感がある。

ウルリーカが描く自身の姿は、おしりもおなかもたるんでいる。脚や脇には、中途半端に毛がぶつぶつ生えている。剃っていたけど生えてきました、という感じがリアルだ。彼女自身だけでなく、どの人物も、生身の身体で描かれている、という気がする。ありのまま、ただそこにあるものとしての身体。

身体について描かれたとてもすてきなページがある。テキストだけを引用する。

プールが大好きだ。

ただの身体でいること、別の身体たち、少しつかれた、傷だらけの、年をとった、しわしわの、すりきれた、よくある、身体たちに混じって。

だれも自分を偽る必要は全然ない、ただそうであるだけ。そのことにわたしはものすごく落ち着く。小さいときにお母さんといっしょによく来ていたプールに、大人になって戻ってくると、その気持ちは強くなる。その頃にはもうそれがわかっていたんだなあ、と気がつく。

あたりまえのこと。

これはプールの更衣室での一場面を描いたもので、テキストとともに大好きな一枚だ。だれもがこう思うことができれば、どんなにいいだろう。

ウルリーカが裸の自分を多く描くのは、何の衣装も着けていない、どんな役割も求められていない、ラベルもない自分をそこに見出しているからかもしれない。母としてあること、自分としてあること、そのあいだは、どちらが大きいとかイコールとか、そういう記号でつなげるものではないはずだけど、なにもかもから抜け出したいという気持ちを持つことは、だれにだってある。

彼女の描く人物を見ると、わたしはものすごく落ち着く。ただの身体が描かれていることに安心する。

流し台の絵描きのスケッチそのものも、解放であり、抵抗であり、連帯だ。見ていると、だいじょうぶだよとあたたかくハグされているような気持ちになり、その気持ちをたくさんのひとと共有しているような気がしてくる。

Disbänkstecknaren インスタグラムアカウント

動画:スケッチした封筒が保管されている様子とスケッチを選んでいる様子

(※)デビュー作

2014年から働いていた地元自治体のリサイクルセンターでの日常を描いた『リサイクルセンター(Återvinningscentralen)』という作品。2020年に老舗コミック出版社Galagoから刊行された。粗大ゴミとしてこんなものがこんなふうに捨てられていますよ、こんなひとたちとこんなやりとりをしましたよ、こんなことがありますよ、という日々の出来事が、イラストや写真、テキストで記録されている。出版社がつけたコピーは「ゴミ山の頂上からの報告」で、マヤ・エーケローヴの『掃除バケツからの報告』へのオマージュだ。

(『リサイクルセンター』表紙、撮影:筆者)

(『リサイクルセンター』表紙、撮影:筆者)

『流し台の絵描き』

(”Diskbänkstecknaren”, Ulrika Linder, Galago, 2023)

『リサイクルセンター』

(”Återvinningscentralen”, Ulrika Linder, Galago, 2020)

※画像使用については、作者ウルリーカ・リンデルさんに許可をいただいています。

よこのなな

スウェーデン語翻訳者。

女性たちの声を届ける勝手に翻訳プロジェクトとしてジン「ASTRID」を不定期に発行。訳書に、リーヴ・ストロームクヴィスト『欲望の鏡 つくられた「魅力」と「理想」』『21世紀の恋愛 いちばん赤い薔薇が咲く』(花伝社)、フリーダ・二ルソン『ゴリランとわたし』(岩波書店)。

「翻訳者たちのフェミニスト読書日記」