記事を検索する

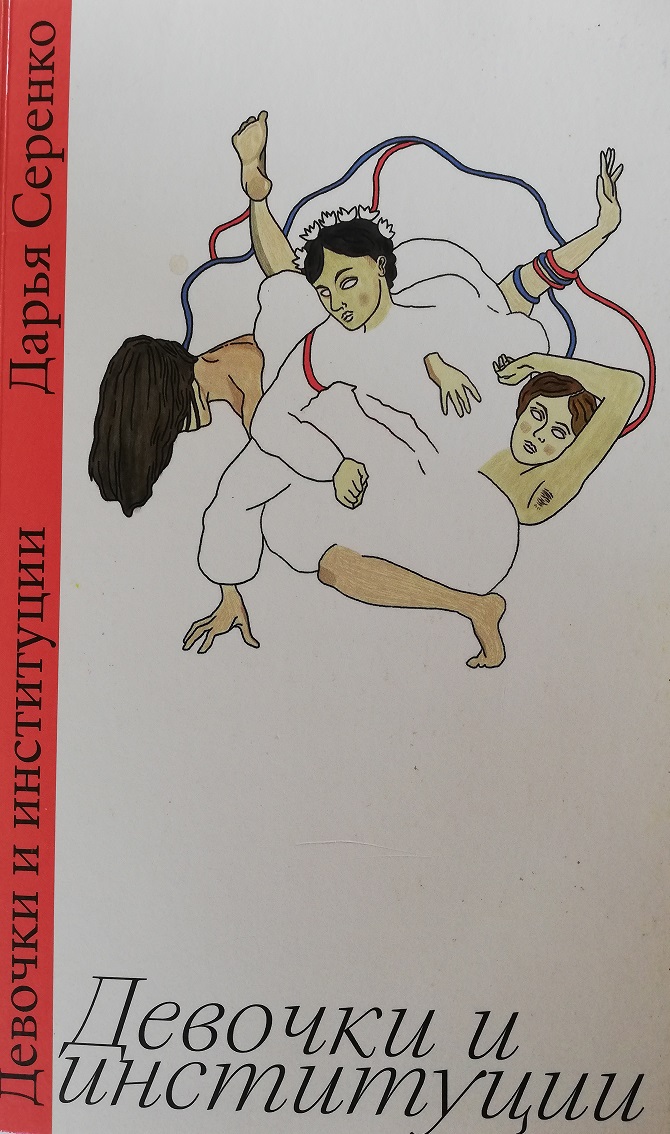

「翻訳者たちのフェミニスト日記」NO.14:文化の最下層でうごめく「女の子」たち(高柳聡子)

2022/6/15

海外の熱きフェミニズム作品を私たちに紹介してくれる翻訳家たちは、どんなフェミ本を読んでいるのだろう? 読書リレーエッセイの今回は、ロシア語翻訳の高柳聡子さんが、いまこの戦時だから読みたい、ロシアの国家機関の末端で働く非正規雇用の女性たちを描いた小説を紹介。国家が何を自分たちに強いてきたのか、女たちは気づきます。

今の職場に満足はしていないし、非正規雇用だし、でも生活がかかっているし……と思いながら働いている女性たち――それがこの小説の主人公、舞台は現在のロシアだ。昨年出版された90頁足らずのこの小さな本は、ウクライナでの戦争が始まってからお守りのようにそばに置いている。

書名は『女の子たちと公的機関』。でも、登場する女性たちは全員大人で、子どもがいたり、定年退職する年齢の人もいる。だけどみんな「女の子」。それは、国立の文化・教育機関で働く非正規雇用の女性たちのことを指している。

序文を書いた映画評論家のマリア・クフシノワはこう解説する。

文化は階層的で、いちばん上にいるのが芸術家(だいたい知識階級の出身)で、ピラミッドの台座のあたりでは女の子たちがあくせくしている――絵具や筆を運び、ミューズになり、展覧会の後片付けをし、食べ物を用意し、厳しい報告書を書き、来訪者数をごまかし、会計をし、使いこみがあったら刑務所に入る。このシステムのいかなる矛盾も、補助金を受け取る者たちの世界には入りこまない。

この本の著者ダリア・セレンコは、元々は詩人で活動家だ。詩人や活動家では食べていけないから、常にどこかで働いている。この本は、彼女がこれまで勤めてきた図書館、ギャラリー、大学(すべて国立の施設)での体験が基になっている。

国家機関の末端で、表面的には「文化的」な仕事に携わりながら、予算を消化するためにありもしないイベントを捏造したり、上司からブラウスの中に手を入れられたりしながら、失業を恐れて黙って仕事をこなしていく。けれども、その視線は冷静に周囲を分析している。

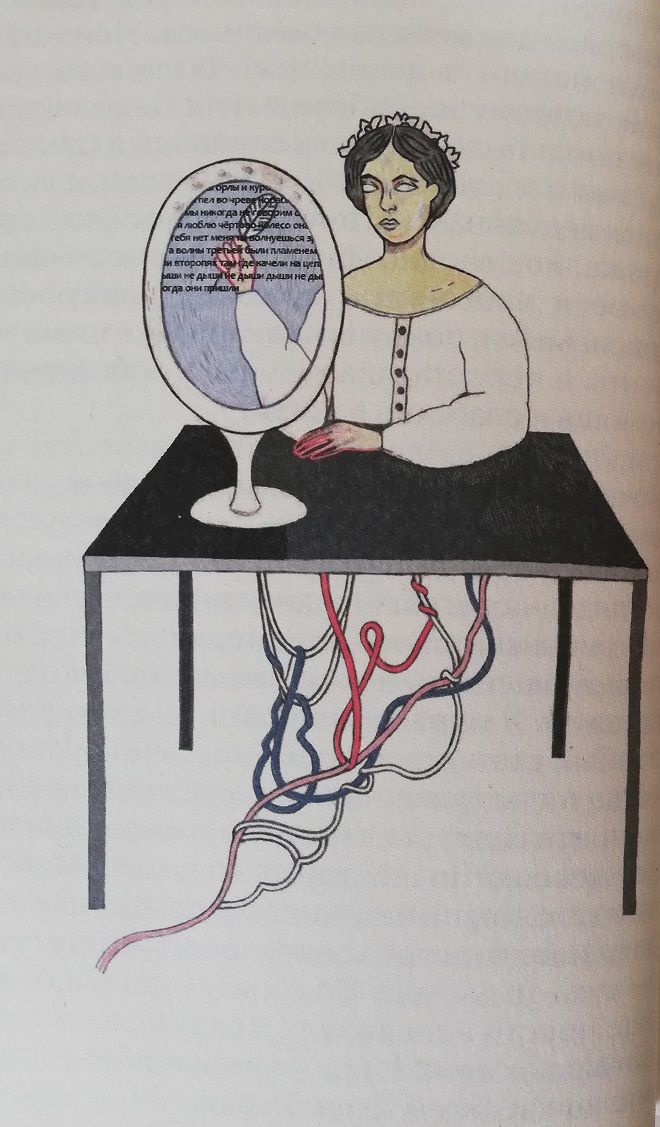

時々、疑い深い暗い気分でみんなを見ていると、女の子たちが腰から上だけで存在しているような気がした――机の下には彼女たちはいなくて、どこかに信号を送るいろんな色のコードが絡み合っているだけなんじゃないかって。

女の子たちは生理が同じ日に始まったり、同じ食べ物を口にしたり、まるで体を共有しているみたいだ。パン生地みたいなひとつの塊にこねられ丸められた女の子たちの身体。だから全員まとめて解雇されることもある。

公的組織の「秩序」は理不尽だ。そこでは女の子たちはまったく重要ではなく、安上がりな「人材」に過ぎない。けれども市民からのクレームや上からの叱責はすべて彼女たちが受ける。その声は、国家という巨大な機械の作動音にかき消されて聞こえない。「公式文化」というざわめきの中に沈んだその声を作者は可視化しようとする。

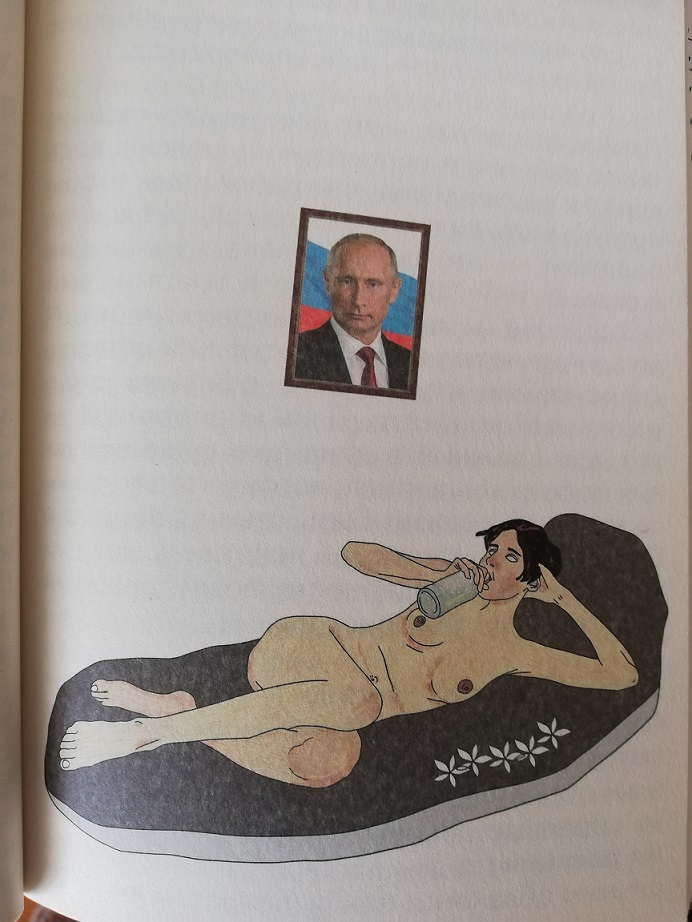

やがて、自分たちをそこに閉じ込め、支配しているのは国家なのだとわかる。

私は自分が妊娠しているところを想像した――勤務時間は何時間になるんだろう? どのくらいまでお腹を隠せるだろう? 本当の女性になるんだろうか? 国は自分がこの子の父親だって認知するの? そんな父親と私は何をすればいいの?

〈本当の女性とは、出産した女性のことだ〉と言われるのに、産休をとると嫌がられるから出産直前まで他人の三倍も働く。国家という男のために、黙って雑用をこなしながら子どもを産めというのか、新たな兵士を?――抑圧された声が身体の外へ出ようとする。

女の子というのは、コミュニケーションのシステム、冷えた国家の内臓に巻きついて温めてあげる暖房のこと。女の子たちが手を止めたり、働くのをやめたら、皆に何が起きるのかはわからない。きっと寒さのあまり職場は眠ってしまって、二度と目覚めないでしょうね。でもそのほうが良くなるよね――親愛なる女の子たち、私たちには決死のストライキが必要だよ。生きていることに耐えられなくなったよ。

「私」が観察と経験を通して少しずつ真実に近づいていく過程は、蛹が羽化するようにフェミニストになっていく成長物語ともいえる。

どんな仕事に就いても、公的機関の秩序が空気中に流れ出していて、呼吸と心臓の脈動によって体内に摂りこまれ、私たちの汗や涙と一緒に外に流れ出していく。

国家の秩序はそこかしこに満ちていて、女の子であれと無言で強いている。〈女の子たちは、政治のことは何もわからないフリをしている〉、でも〈見落としていたんだ〉と気づく――私たちがじっと見ていたのは、大きな政治というものだったと。それは自分のすぐそばにいたのに、顔をそむけていたから気づかなかったのだと。

巻末には「前史」がある。作者がこの本を書くに至った経緯と決意が述べられている。

惰性で暴力を再生産しないためには、たゆみない努力が必要だ。ときに私たちは(この本の作者も含め)そうした努力に疲れることもある。私たちの魔術的な社会制度の現実がそういうものだからだ。

この制度を内側から壊したいとセレンコは大きな声を出した。女の子たちは集団的身体から離れ、一人、また一人と自分の足で歩き出していく。行き先は、すべての人が自分でいられる社会である。

書誌情報:

Дарья Серенко, ил. Ксения Чарыева, «Девочки и институции», No Kidding Press, 2021.

高柳聡子

たかやなぎ・さとこ

ロシア文学研究、翻訳者。早稲田大学大学院文学研究科ロシア文学専攻博士課程修了。文学博士。専門はロシアの現代文学や女性文学、フェミニズム・ジェンダー史。早稲田大学などでロシア語、ロシア文学を教える。著書に、『ロシアの女性誌 時代を映す女たち』(群像社)。

「翻訳者たちのフェミニスト読書日記」