記事を検索する

「あの本がつなぐフェミニズム」第11回:『現代女子労働の研究』(大橋由香子)

2026/1/15

パソコンもネットもスマホもないころ、女たちは刺激的な考えや情報を雑誌や本から得ていた。今あらためて「あの本」のページを開くと、何があらわれるのだろうか。連載第11回は、戦前からの女子労働を統計や調査に基づきながら分析して、「生(なま)」の労働の実態と問題点を伝える「あの本」について。経済が高度「成長しない」現在でも「高度搾取」のカラクリだけはまんまと残り、いまも「不況を逆手にとって、利潤が最優先される反面、人間の全生活が刻々むしばまれつつある」この国の姿に、怒りが止まりません。

(バナー写真:フィリピンの女性たちとの屋外学習@マニラ1987年。背景写真は1982年優生保護法改悪阻止集会@渋谷山手教会、左の旗は1984年女と健康国際会議@オランダ/すべて提供:大橋由香子)

引っ越しても持ち続けている本たち。その中でもこの本は長期保存本だ。ハコ入りで定価4500円、地味な装丁の安定感。奥付の発行年は1979年、出版元は、労働教育センター。大学の授業かゼミの文献だと思っていたが、最近、書類を整理して出てきた紙のレジメによると、「アジアの女たちの会」に私が参加していたころ勉強会で取り上げていた。高い本なのに買った時の記憶がないのはさびしいが、折りに触れて熟読した大事な1冊だ。赤えんびつのきれいな線が、あちこちに引かれている。

著者の広田寿子さんは1921年生まれ。労働省の労働統計調査部や婦人少年局で働いたのち、日本女子大学の教授となった。この本は、1959年から1978年にかけて執筆した論考を集めたもの。戦前からの女子労働を統計や調査に基づきながら分析し、特に画期的な変化があった「経済の『高度成長』とその挫折の年代」に関しては、「女子労働の実態と問題点が、生(なま)のかたちでにじみでている」と位置づけている。

戦争中、兵役で男性がいなくなった職場で、代わりに女性たちが働くようになったのは、どの国でも見られる現象である。

「敗戦までのごく短期間に生じたこの異常な女子労働者の増加は、かなり広範囲な職業分野をまきこんだという点で、それまでの旧い女子労働のイメージを明らかにほりくずし、こんにちを髣髴(ほうふつ)させるものになってきている。

では、三〇年後とのちがいはどこにあるかといえば、それは、女子労働者の主体が依然として若年層=未婚者層にかぎられていたこと、ならびに、教員や看護婦など女が働いてきた歴史をもつ職業を例外として、女子は複雑労働からほとんど排除されていたことといってよいであろう。

戦時中の女子労働についてもう一つ付け加える必要があると思われるのは、昭和一八年以降、戦時特例により女子の深夜業と坑内労働の禁止が実質的に解かれたこと、それにもかかわらず女子の賃金は、たとえ職種が同じであっても、男女別立てとする賃金統制令(たとえば日雇のばあい、同一職種でも女子の賃金は男子の七割以内におさえられた『労働行政史』第一巻、一九六一年)の枠がついにはずされなかったことである。」

ところが男たちが戦場から引き揚げてくると、女たちは職場から排除されていく。1946年に国鉄(今のJR)が女子と年少者に解雇通告した際にも、「だれが何といおうとも、職場は世帯主である壮年男性のためにある、女子は男子の一時的な手代りにすぎない」という為政者と使用者側の考えが貫かれていたと、広田さんは明らかにする。

そして、この性別役割に基づく考えは、経済成長に伴って主婦が内職やパートとして働くときにも貫徹されていた。

「女を家庭につなぎとめておきさえすれば、夫の低賃金を無償の家事労働で補完させることができるし、必要ならば労働市場にかりだして、家計補助的でかつ不熟練であることを理由に、安い賃金でつかうことができる。さらに労働力として不要になれば、育児の大切さを力説して、簡単に家庭にかえすこともできる。

『高度成長』は、日本の巨大企業が、世界のどの国におけるよりも徹底して、有効に、労働者を搾取することができたからこそ達成しえたのであって、その点では高度搾取と同じ意味をもつ。」

近代化=富国強兵の時代の、繊維産業など「女工哀史」で知られる若年層中心から、戦後になり高度成長期の女子労働者には、勤め人(サラリーマン)の妻など中高年層が増えていく。背景には、家計補助のために内職やパートで働く必要性と、家事育児介護だけの生活から脱したい専業主婦の欲望とが絡み合っていた。

しかし、女性労働が低い労働条件へと置かれてしまうカラクリを、広田さんは明らかにする。

「女の賃金を低く据えおく理由としてつねに持ち出される説明は、女には家庭がある、女には母性があるということです。」

「パートタイム制度の導入についていえば、女子労働者の分裂支配=女子をフルタイマーとパートタイマーに分割して管理することが、いまや男女をふくめた全労働者の搾取を完成するための効果的な手段となりつつあることに注目すべきであろう。」

この本を読んで、賃金労働の世界で女性がどのように搾取されるかを学んだ私は、経済的自立のため、どこかの会社に就職しなければ! 長く勤められるためには公務員試験も受けなければ! と考えた。そう思ったのは、私の母が専業主婦の労働に誇りを持ちながらも、主婦的状況の憂鬱さを抱えていたのを身近に感じとっていたからかもしれない。

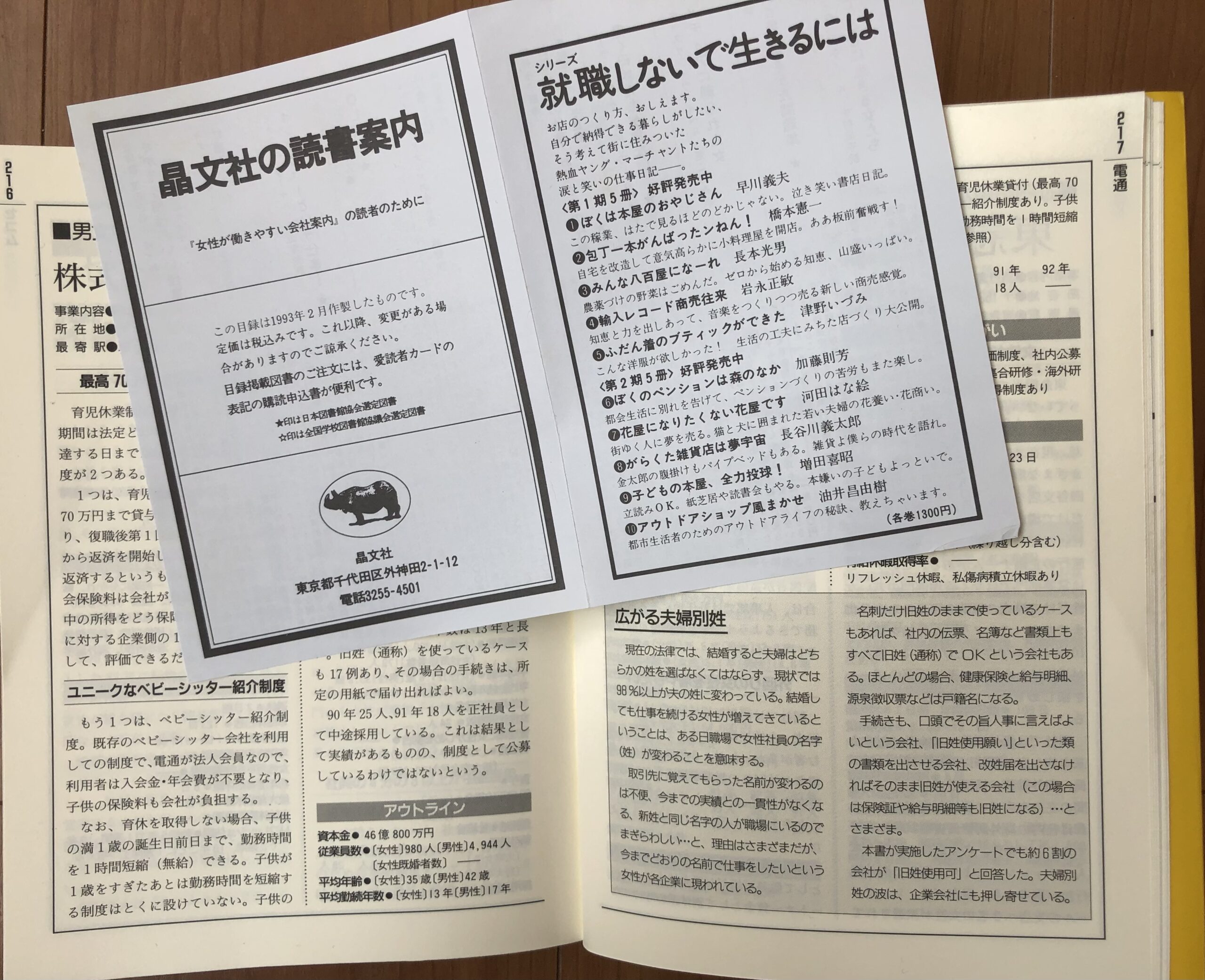

そんな大学4年生の時、話題になった本が『就職しないで生きるには』(レイモンド・マンゴー著、中山容 訳、晶文社、1981)だった。(奇しくも新版が2025年に出た)

翌1982年には、同じ晶文社から「就職しないで生きるにはシリーズ」として、日本での実例が本になっていく。早川義夫『ぼくは本屋のおやじさん』、橋本憲一『包丁一本がんばったンねん!』、長本光男『みんな八百屋になーれ』、岩永正敏『輸入レコード商売往来』、津野いづみ『ふだん着のブティックができた』である。なるほど、企業に就職しなくても、そうした働き方もあるんだなあ、と可能性を感じさせると同時に、ある意味で才能がある男性でないとできなそうな、ハードルの高いラインナップだった。

アジアへの経済進出、利潤追求のため公害を輸出する日本企業に批判的な、周囲の男子学生たちにとって、「就職しない」というコンセプトは魅力的にうつったようだった。インターネットのない当時、企業からの会社案内がダイレクトメールで大量に届くのは男子学生だけ。大学卒の女子の採用は少なかった。経済的自立=稼ぐために就職活動する女子に向かって、そんなに企業で働きたいの?(搾取されたいの?)と揶揄する男子もいた。

「どうせ女は結婚すればダンナに食べさせてもらえるから、うらやましいよ」というセリフは、学生ではなくなり「社会人」になってからも、周囲のオヤジから聞かされる、うんざりアルアルシリーズだった。

*

金を稼ぐことを重要視することへの疑問は、別のところからも登場する。主婦が内職やパートとして資本に搾取されるよりは、とりあえず食べるのに困らない状況にあるのなら、社会変革のために活動する道もあるのではないか(ざっくりした趣旨です)という問題提起をしたのは、加納実紀代さんだった。銃後史を研究していた加納さんには、戦争協力と資本主義の搾取構造に組み込まれることが、重なってみえたのかもしれない。私が転職をして働きだした月刊雑誌に「社縁社会からの総撤退を」という原稿を書いてくださった。主婦労働も夫を通じて資本主義を支えているという批判をはじめ、加納さんの総撤退論をきっかけに、何人かに依頼して賛否いろいろな文章を書いていただいた。

当時は社会運動において、いわゆる主婦層が活動を担っている場面は多かった。消費者の立場を打ち出す人もいれば、日々の暮らしを問い直すこと、食を含めてオルタナティブな生き方を試行する人もいた。各地の女性史サークルや研究会も、主婦の占める割合は少なくなかった。

そして、加納さんの文章も含め、賃金労働と家事・育児・介助労働についての対話や文章をまとめた『働く/働かない/フェミニズム』(小倉利丸さんと共編著、青弓社、1991)という本ができあがった。ちょうど私は産休前後の時期で、お金は稼げないが、自分が産出するお乳だけで目の前の赤ん坊が大きくなっていくのを目の当たりにして、不思議な気分になっていた。

『働く/働かない/フェミニズム』(青弓社、1991年)表紙。石内都さんの写真。目次は、青弓社サイトで見ることができます。

同じころ、『女性が働きやすい会社案内』という実用書の編集もした。晶文社出版という受験関係の学校案内を出す出版社で、偶然にも「就職しないで生きるには」シリーズの晶文社と、きょうだいのような会社だった。この実用書は、見開き2ページで1企業を取材・紹介するもので、結婚した場合に旧姓を使えるかという「通称使用の可否」や「育児休業の取得者数」などを質問事項に入れてみた。

『女性が働きやすい会社案内』(晶文社出版、1993年)は100社を紹介し、コラムやインタビュー「私と仕事」なども掲載。本文写真は、某広告代理店の紹介ページ。右下のカコミ「広がる夫婦別姓」を書いた時、まさか30年以上たっても通称使用しかできないままだとは想像もできなかった。この本の発行元・晶文社出版は、受験案内など実用書が中心。はさまっていた読書案内(写真)に「就職しないで生きるには」シリーズが出ていて、今回の連載内容との奇妙な一致?に不思議な気分。

振り返ってみると、どうやってお金を稼ぐか、無償労働と賃金労働のせめぎ合いという自分の悩み・迷いと重ね合わせながら、どうにか綱渡りの日々をおくっていた。

それにしても、『女性が働きやすい会社案内』という題名は言語矛盾だなあ、そんな会社あるのかしら?と首を傾げつつ、それまで縁のなかった大企業の人事部に取材をするのは、思いのほか面白かった。

某社のスーパーマーケット部門に取材したとき、扶養控除を越えないようにという働き方のせいで、年末になると出勤を控えるパート主婦が多くて困るが、それ以上に問題なのは、有能なパートさんがいても時給を上げられないこと、しかも全体の賃金水準が下がることになり問題だ、などと話す人事部の人もいた。

あれから約35年。いまだに「百何万円の壁」の金額を上げることを野党が要求し、それが改革=良いことのように扱われる状況を、どう考えればいいか。要するに職場とは、壮年男子が主役で、「家庭責任」も担う女性は誰かに扶養される範囲内で低賃金で働くことが「得」になる社会保険や税金の制度設計のまま。広田さんの分析が、そのまま生きてしまう社会って……。

男女雇用機会均等法ができたが、労働者派遣法もできた。その後の「女性活躍」のかけ声とともに、正社員の男女賃金格差は縮まったが(とはいえ男性10に対して女性は7割程度)、女性はパートや派遣など非正規雇用での活躍(搾取)が多いので、労働条件が劣悪であることに変わりはない。

カップルの片方だけが賃労働をする片働きよりも共働きが多くなり、結婚しない人も増えているのに、いまだに「異性が結婚して子どもがいる標準家庭」発想が強固に残っている。女性が適正な賃金を得られる仕組みは作られず、女性は低賃金でも仕方ないという風習? 伝統? のために、子どもを一人で育てるシングルマザーは複数の仕事をかけもちしないと生活が成り立たない。

こんな社会を、広田さんはどう見ているのだろう?

広田さんは2002年に亡くなられた。

山川菊栄記念会が1999年から2000年にかけて企画した6回の連続学習会「いま山川菊栄を読む」2回目での講演録がインターネットで読めるが、ここでも少し紹介する。

「広田寿子 私は、山川さんが婦人少年局長になられた時に、山川さんのご意志で労働省の嘱託となり、週一回一年間婦人少年局の局長室に通いました。国家総動員法が成立した、一九三八年に女子大の国文科に入学した時、「昭和ヒトケタ」代の学生運動はすでに跡形もなく、社会科学に無知のまま学校をで、敗戦を迎えました。そのため敗戦直後せっかく山川さんに出会えたにもかかわらず、戦前の貴重で、豊富な研究の存在を知らず、歴史を教えていただくうえでまたとない機会を逸しました。しかもいまとは違い山川さんの著作は、滅多に手に入らない時代でした。」

と話を始めて、菊栄の大正時代の思索について講演したあとの質疑応答で、次のように話している。

「広田 さて、私は大正時代について話しましたが、一番関心のあるのは、現在はこれでよいかということです。山川さんが婦人少年局長だった敗戦直後、社会主義が広がって、世界中にそういう雰囲気がみなぎっていました。労働組合が次々に誕生し、ストライキも頻発した時代ですが、政府の高官になった山川さんにはそれなりのご苦労があったと思います。新設の労働省の幹部の古い体質、思想上の対立の激化に加えて、占領政策の右傾化なども、山川さんの悩みの種ではなかったでしょうか。

私は政治というものは、人間と人間のよい面をどう向き合わせるかが、大切な課題と思いますが、なかなかそうはいかない点が、大正期も敗戦後も現在も共通していますね。(中略)

私は戦争を知っている世代なので、日本の現状をとても恐ろしく思います。女の問題に関連して言えば、男女を視野に入れた「男女共同参画社会基本法」が成立したことは、戦前に比べると隔世の感があります。でも不況を逆手にとって、利潤が最優先される反面、人間の全生活が刻々むしばまれつつあることは許せないのです。舞台上の派手な演技は望みません。老幼男女を問わない、活気に満ちた社会づくりを模索して、実はここに出て参りました。

井上(輝子) 労働省の役割自体がどこかで変わってきた…。

広田 労働省というより、むしろ地方自治体を含めて、官庁全体に大きな変化が生じています。教育水準も上がり、仕事の経験も積み、役人は昔に比べてはるかにスマートです。でも一般的に見ると役所のなかで、利潤や出世や地位保全を優先する雰囲気がとても目につきます。それが時には、かつて権力と無縁であった、女性の公務員にまで乗り移っていて気味が悪い。」

(以上、連続学習会「いま《山川菊栄》を読む」③ 山川菊栄の労働運動論より。『たたかう女性学へ 山川菊栄賞の歩み』(山川菊栄記念会編、インパクト出版会)も刊行されている。)

女性の首相も登場して、まさに利潤や出世や戦争を優先するようになっている現状について、「気味が悪い」どころか「怖い」と広田さんはおっしゃるのではないだろうか。

広田さんには『女三代の百年』(岩波書店、1996)という祖母と母と自分を描いた著作もある。今度、読んでみたい。

*著者の本です。

『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』

AERA「この人のこの本」に著者インタビューが掲載されました。

大橋由香子(おおはし・ゆかこ)

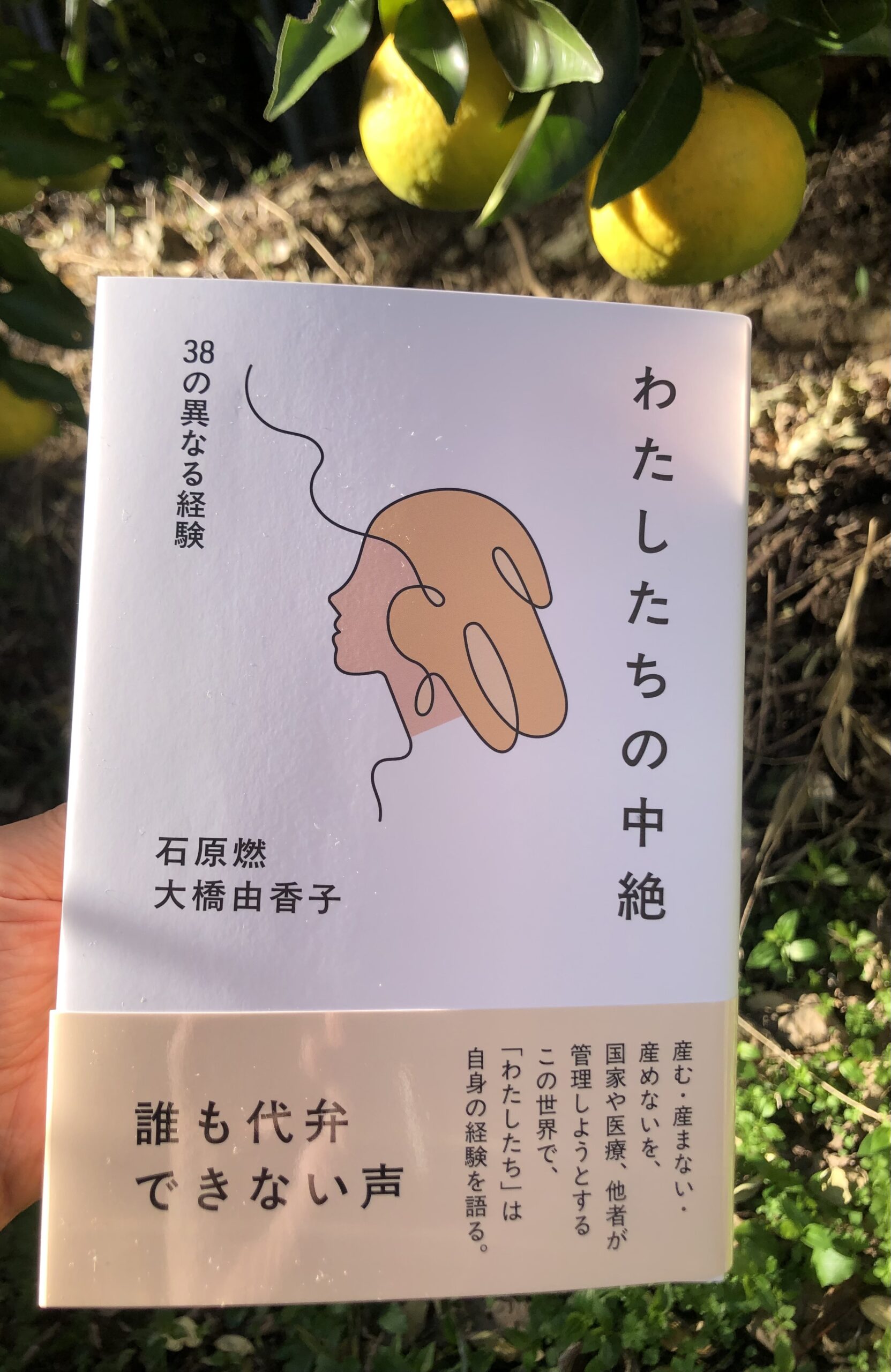

フリーライター・編集者、非常勤講師。著書に『満心愛の人―フィリピン引き揚げ孤児と育ての親』(インパクト出版会)、『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』(エトセトラブックス)、共編著『福島原発事故と女たち』(梨の木舎)、『わたしたちの中絶』(明石書店)ほか。光文社古典新訳文庫サイトで「字幕マジックの女たち:映像×多言語×翻訳」連載中。白水社のPR誌「白水社の本棚」2025夏号に「小尾芙佐さんのこと」を寄稿。小尾さんについてより詳しいことは、『翻訳する女たち』をぜひお読みください。

大橋由香子「あの本がつなぐフェミニズム」

- feminista

- nomore女人禁制

- uhi

- あの本がつなぐフェミニズム

- ある在日朝鮮人のフェミニストが考えていること

- ヴァージニア・ウルフ

- エトセトラ

- エトセトラ VOL.6

- カルメン・マリア・マチャド

- カン・ファギル

- すんみ

- フェミニスト出版社

- フェミ登山部

- みんなでパブコメ

- よこのなな

- ラテンアメリカ

- 伊藤春奈(花束書房)

- 堀越英美

- 大橋由香子

- 女人禁制

- 小山さんノート

- 小山内園子

- 小林美香

- 小澤身和子

- 山内マリコ

- 山姥

- 山田亜紀子

- 岩間香純

- 新水社

- 松田青子

- 枇谷玲子

- 柚木麻子

- 牧野雅子

- 王谷晶

- 田嶋陽子

- 田房永子

- 石川優実

- 福岡南央子

- 緊急避妊薬を薬局で

- 翻訳する女たち

- 翻訳者たちのフェミニスト日記

- 部落フェミニズム

- 鈴木みのり

- 長田杏奈

- 高柳聡子