記事を検索する

「あの本がつなぐフェミニズム」第7回:『世界の翻訳家たち』(大橋由香子)

2025/3/15

パソコンもネットもスマホもないころ、女たちは刺激的な考えや情報を雑誌や本から得ていた。今あらためて「あの本」のページを開くと、何があらわれるのだろうか。大橋由香子さんの連載第7回は、「翻訳」によって主体的に何かを変えてき世界の女性たちと出会える、あの本です。

(バナー写真:フィリピンの女性たちとの屋外学習@マニラ1987年。背景写真は1982年優生保護法改悪阻止集会@渋谷山手教会、左の旗は1984年女と健康国際会議@オランダ/すべて提供:大橋由香子)

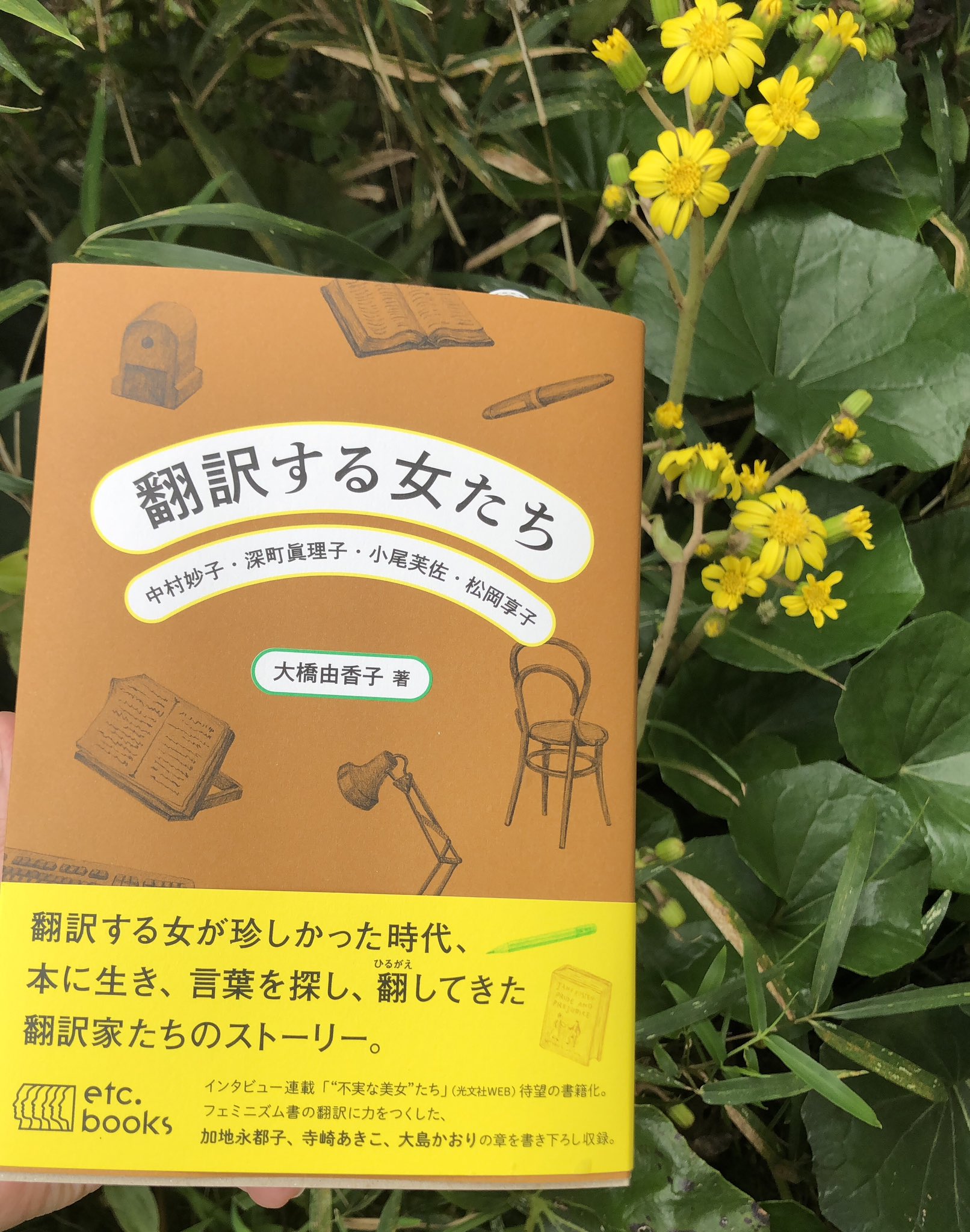

2025年2月1日、エトセトラブックスにおいて岸本佐知子さんをゲストにお迎えして拙著『翻訳する女たち』刊行記念トークイベントをした。現地参加の方も、オンラインで聞いてくれた方も、ありがとうございました。

トークの中で岸本さんが、字幕翻訳者の名前は、映画の最後に大きく出ていいよね、みたいな発言をなさり、それに対して私が、辻由美さんの名前を挙げて話しだしたものの、「あれ? なんでこの話を始めたんだっけ?」と頭が真っ白になってしまい、失礼しました。その後、思い出しました!

***

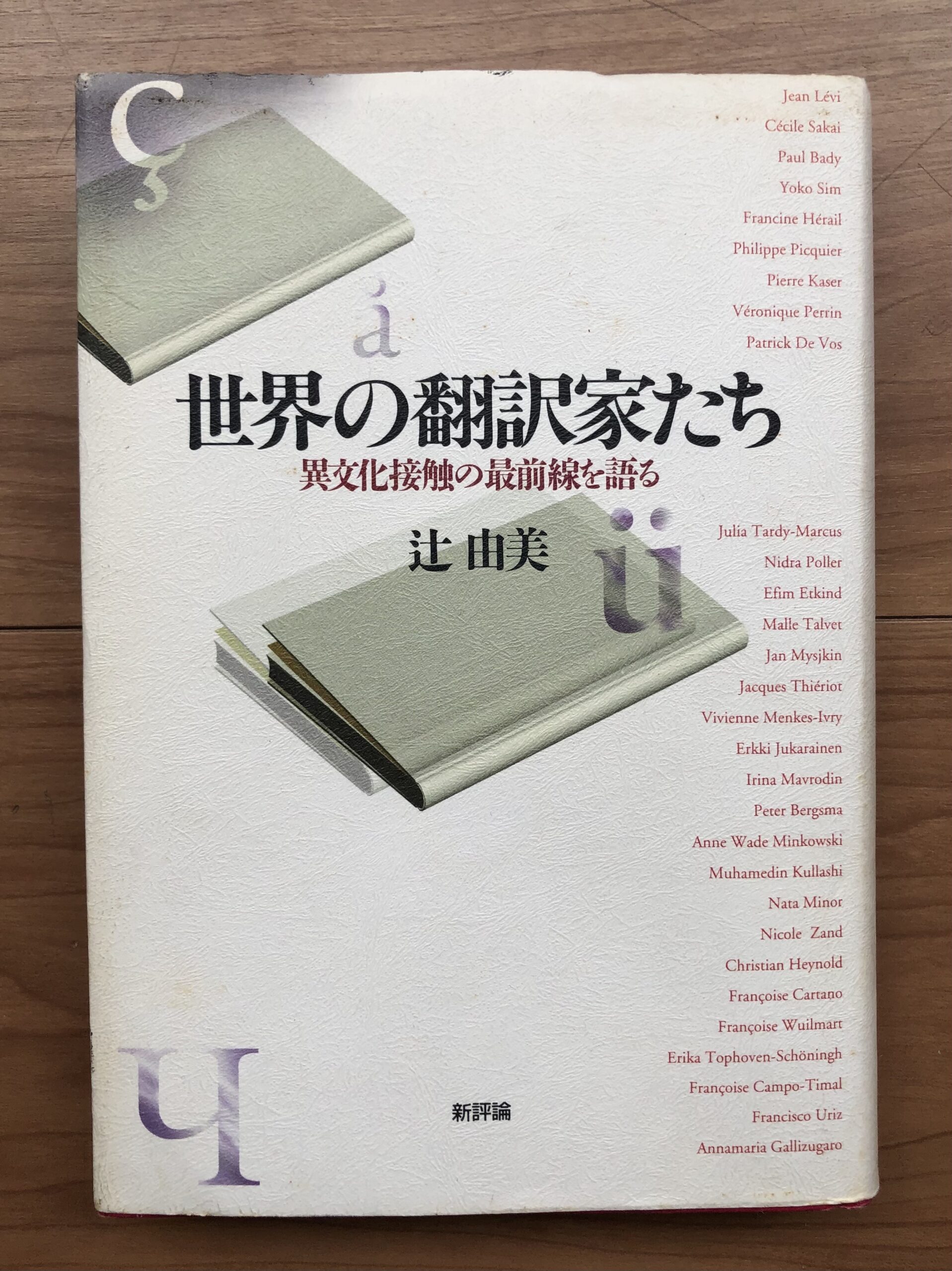

辻由美著『世界の翻訳家たち 異文化接触の最前線を語る』(新評論、1995年)の中で、翻訳者の地位に関して、例えば本の表紙や背表紙に翻訳者の名前をちゃんと表記するよう欧米では要望されてきたことが描かれている。そんなヨーロッパに比べると、日本では早い時期から訳者名が明記されているほうで(明治時代に作家や大学の先生が翻訳をしてきたことが影響しているのか、あるいはヨーロッパ言語間の翻訳より難しいと認識されたからか)、映画字幕と出版翻訳のクレジットの扱いの違いを、話したかったのでした。

なお、鎌倉市川喜多映画記念館で、「映画字幕翻訳の仕事──1秒4文字の魔術」を開催中(2025年3月30日まで

)。おススメの企画展です。

辻由美さんは、フランス語の翻訳家であり、カルトや図書館についての著作もある。月刊雑誌『翻訳の世界』で私が働いていたころ、岸本さんに「本厄の世界」というエッセイの連載を依頼したが、辻さんには海外の翻訳家へのインタビューを連載してもらっていた。

その連載に加筆して1冊になったのがこの本で、30人の翻訳家や関係者に、翻訳をするようになったきっかけ、どんな作品を訳しているか、翻訳の苦労や面白さを聞いている。フランス語への翻訳者が多く、対象とする言語は、中国語、ロシア語、ドイツ語、ポルトガル語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、日本語、アラブ語など。ロシアや東ローロッパからフランスに亡命や移住してきた人もいれば、ベルギー、オランダ、エストニアに住んでいる人もいる。EU(欧州連合)の通訳機関、翻訳学校、後述する「翻訳家の家」創設者にもインタビューしている。

性別は、ほぼ半々だが、30年ぶりにこの本を読み返してみると、性差別やジェンダーに関して「引っかかる」ことが少なくて快適なことが新鮮だった。とはいえ、『翻訳する女たち』を刊行したばかりの私なので、自然と「女たち」の発言に引き寄せられる。少し紹介しよう。

まずは、翻訳者の労働条件や地位について。

「どこの国でも同じでしょうが、とにかく翻訳料は低すぎる」。イギリスでは千語について幾らというかたちでの翻訳料を、「頑張りぬいたあげく、印税の支払いを取りつけることに成功しました」と語るのは、イギリスのヴィヴィエンヌ・メンケス=イヴリさん。フランス語、ドイツ語を英語に翻訳、訳書はルネ・デュモン『ユートピアか死か』ほか。各国の翻訳家協会を結ぶ組織「ヨーロッパ出版翻訳家協会会議」(CEATL)のイギリス代表もしている。「翻訳家がほんとうに著者と同等に扱われ、翻訳家にも印税が支払わなければいけない、というのが、この組織の主張です」

「ヨーロッパの翻訳家たちは訳書に訳者名をつねに明記することを要求していますが、フランスはそれは比較的よく守られていると思います。たぶん翻訳家たちが戦闘的だからでしょう。訳者の名がちゃんと表紙に記されると品質保証になりうるので、出版社にとってもそのほうが得策です」と言うのは、アンヌ・ヴェイド=ミンコフスキーさん。英語、仏語のバイリンガルで、アラブ語の詩(シリアのアドニスなど)をフランス語に翻訳。その他、スーザン・ソンタグ『死の装置』なども翻訳した。

翻訳とは? という問いへの答えも興味深い。ほんの一部を紹介すると……。

「翻訳のおもしろさは理解しようと努力することにあると思う。知らない国をはじめて訪れて、異なった文化にふれるようなものですね。(中略)翻訳者にいちばん必要なものは『直感』でしょうね。英語で言えばフィーリング。それは他人をわかろうとする気持ちみたいなものです」(ユリア・タルディ=マルクースさん。ベルリン・オペラのダンサーから翻訳家へ。ドイツの女性詩人ネリー・ザックスにちなんだ翻訳詩を対象にした賞を創設)

「翻訳は原文に忠実でなければなりませんが、新しい創造なしに原文に忠実であることはできません。外国語の著作には、自分たちの言語にはない表現があり、それを自分の言語にうつしかえるには、新しい表現をつくりださなければならないからです」(ニドラ・ポレールさん。イタリアの女性作家ナタリア・ギンズブルグや、アフリカのアーマドゥ・クルマなどの作品も翻訳。ビジネスや映像等あらゆる翻訳で3人の子を育てたシングルマザーでもある)

「翻訳家はほんとうに陰の存在だ、その仕事は社会的な評価をまるでうけていない、私たちの仕事にはもっと光があてられなければならない」と説くのは、ラテン・アメリカ文学をフランス語に翻訳していたフランソワーズ・カンポ=ティマルさん。4人の女たちでアルル市と交渉し、翻訳家国際会議を1984年に実現させた。さらにドイツのような翻訳家コレージュ(仕事と交流、滞在の場)を1989年にアルルに開設。本書には、ほかにも、スペイン、イタリア・ナポリの「翻訳家の家」の創設者も登場している。

「翻訳家の家」(翻訳家コレージュ)とは、自分の仕事を携えて滞在し、他国の同業者と交流もできる場。時には同じ作品を違う言語に訳している人に出会うこともあるという。こんなステキな空間があるとは! と、その後、雑誌『翻訳の世界』では、岩崎悦子さんにハンガリー翻訳家の家、野崎歓さんにはフランスの翻訳家の家の訪問記を、それぞれ執筆してもらった。

岩崎悦子さんは、ケルテース・イムレ『運命ではなく』(2002年ノーベル文学賞受賞、国書刊行会、2003年)などハンガリー語翻訳のほか、ユック舎という女性・フェミニズにフォーカスした出版社を始めた人でもある。病気になった後ハンガリー再訪を計画していたが、果たせないまま2019年逝去。『翻訳する女たち』第二部でご紹介したかった人でもある。

昨年刊行された松永美穂さんの『世界中の翻訳者に愛される場所』(青土社)も、ドイツ・シュトラーレンにある「翻訳者の家」について書かれたものである。その源泉をたどるためにも、辻由美さんの『世界の翻訳家たち』(日本エッセイストクラブ賞、日本翻訳文化賞を受賞)も一緒に読まれてほしい。

ちなみに、辻由美さんが『翻訳史のプロムナード』(みすず書房、1993年)で紹介している“不実な美女”という比喩を、私は光文社古典新訳文庫のウェブ連載のタイトルに使った。紙の本『翻訳する女たち』へと形を変え、当時のウェブ記事は奥へ隠れたが、連載時の写真や一部のコラムは今も読めるので、どうぞご覧ください。

ロシア語通訳者・エッセイスト米原万里さんの著書『不実な美女か貞淑な醜女(ブス)か』(徳間書店、1994年→新潮文庫、1997年)で知られるようになったこの比喩。原文と訳文の距離についての翻訳論争が、(男性たちによって=男性が主語で)女性の「美醜」で表現されてきたとは! だからこそ女たちは、翻訳する主体になって状況を変えてきたのだ。

*新しい本が2冊でました。

『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』

大橋由香子(おおはし・ゆかこ)

フリーライター・編集者、非常勤講師。著書に『満心愛の人―フィリピン引き揚げ孤児と育ての親』(インパクト出版会)、『翻訳する女たち 中村妙子・深町眞理子・小尾芙佐・松岡享子』(エトセトラブックス)、共編著『福島原発事故と女たち』(梨の木舎)、『わたしたちの中絶』(明石書店)ほか。光文社古典新訳文庫サイトで「字幕マジックの女たち:映像×多言語×翻訳」連載中。

大橋由香子「あの本がつなぐフェミニズム」

- feminista

- nomore女人禁制

- あの本がつなぐフェミニズム

- ヴァージニア・ウルフ

- エトセトラ

- エトセトラ VOL.6

- カルメン・マリア・マチャド

- カン・ファギル

- すんみ

- フェミニスト出版社

- フェミ登山部

- みんなでパブコメ

- よこのなな

- ラテンアメリカ

- 伊藤春奈(花束書房)

- 堀越英美

- 大橋由香子

- 女人禁制

- 小山さんノート

- 小山内園子

- 小林美香

- 小澤身和子

- 山内マリコ

- 山姥

- 山田亜紀子

- 岩間香純

- 新水社

- 松田青子

- 枇谷玲子

- 柚木麻子

- 牧野雅子

- 王谷晶

- 田嶋陽子

- 田房永子

- 石川優実

- 福岡南央子

- 緊急避妊薬を薬局で

- 翻訳する女たち

- 翻訳者たちのフェミニスト日記

- 部落フェミニズム

- 鈴木みのり

- 長田杏奈

- 高柳聡子