記事を検索する

「あの本がつなぐフェミニズム」第4回:「婚姻届の呪縛を解け」『女エロス』12号(大橋由香子)

2024/5/15

パソコンもネットもスマホもないころ、女たちは刺激的な考えや情報を雑誌や本から得ていた。今あらためて「あの本」のページを開くと、何があらわれるのだろうか。大橋由香子さんの連載第4回は、女たちだけの手によって作られ、すべての女たちに解放されていた「あの雑誌」です。今回は特に、婚姻制度を真正面から批判する12号を読み返します。

(バナー写真:フィリピンの女性たちとの屋外学習@マニラ1987年。背景写真は1982年優生保護法改悪阻止集会@渋谷山手教会、左の旗は1984年女と健康国際会議@オランダ/すべて提供:大橋由香子)

『女・エロス』12号のこの特集、どれだけ熱心に読んだことか。それなのに、いくら探してもこの号が見つからない。赤や黒のエンピツでひいた線、「!」「?」や自分の丸文字と再会できず、実はちょっと安堵している。3月に初めて訪れた福岡フェミ・ハウス(女の本がたくさん販売展示されていて感激!)にて入手。久々に再読した。

この特集について書く前に、『女・エロス』という雑誌について少しだけ説明しておく。

1973年の創刊号で『女・エロス』編集委員会は「宣言」を掲載、そこで、

「この本は、すべて、女たちだけの手によって作られ、すべての女たちに解放されています。己れの位置をキッとみすえて、あらん限りの誠実さでもって、はき出しつくすことばを掲載します。そのようなことばによってしか女の真の交流は生まれないと思います」

と呼びかける。

1981年11月の17号まで続いたこの雑誌は、社会評論社を発行所にしたことによって、一般の本屋さんで買うことができた点にも意義があったと思う。(店頭になければ書店に注文できる。今ならzineなど自主出版物をネットを通じて通信販売できるし大手取次(問屋)を通さない書店販売も可能になってきたが、70年代は難しかった)A5判で毎号かなり分厚い。

では内容は?

創刊号の「宣言」が表しているように、いい意味で、リブまるだしの、とんがり具合い。1号からの特集(2つあるときは1だけ)のタイトルを列挙してみよう。

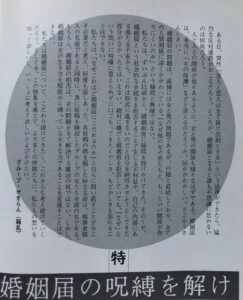

婚姻制度を揺るがす、反結婚を生きる、エロス希求の労働、職場へのリブの果たし状、女のからだは宇宙をはぐくむ、主婦的状況をえぐる、明日へ翔ぶ女たち、つくられる女像、売春考―はるかなるエロス、幻視の政治をさぐる、何からの解放か……ときて、1979年3月31日発行の12号特集が「婚姻届の呪縛を解け」だった。

私は11号までもけっこう読んでいたが、それは時間をさかのぼったバックナンバーを買ってという読書体験だった。ところがこの12号は、まさに本屋さんに並んだタイミングで買った。名前も顔も知らないけれど、同時代を生きる女たちの怒り、モヤモヤ、悔しさ、悶えがページにあふれていた。理解しきれない、共感できない、まぶしすぎるところもあったけれど、基本スタンスというか感覚というか心意気? に納得した。

12号特集の巻頭言にはこうある。

「私たちは、ずいぶん以前から、婚姻制度に疑問を投げかけてきた。そのくせ、婚姻届という社会的な手続きを拒否することで生じる不利益や、自己の内部にある漠たる不安から、これは形式に過ぎないのだと自分を納得させようとしてきた部分がなかったとはいえない。」 (下記写真参照)

結婚式と並ぶ2大儀式、婚姻届を真正面から、具体的に批判していく。

その頃の私の、結婚という形はイヤだなあ、という気持ちには、次のような要素がないまぜになっていた。

まずは、姓が変わること。その時は仕事の実績ゼロだったし自分の姓が好きでもなかったが、約20年生きてきたフルネームの自分が消えてしまう違和感だったと思う。

相手が私の姓になる選択肢もあるが、彼も自分のフルネームに愛着があるだろう。そして男性の姓にしたら最後、祖母や母たちが苦しんでいた家制度の「嫁」ポジション(こき使われて、いびられて、健康体なら子=跡取りを産むよう圧をかけられる)になってしまう。それはノーサンキューという気持ち。

さらに、国家というものへの反発。個人的な(私的な)関係をなぜ届けないといけないのか?という疑問があり、その「国家」とは、戸籍制度や天皇制であり、ありがたいものではなく、個々人を抑圧するものだった。

私には、憲法が掲げる両性の平等が結婚において実現されるとは思えなかった。どちらの姓も選べると言っても、それは絵に描いた餅。98.8パーセント(1975年 厚生労働省「人口動態統計」より)は男の姓に変わっていたのだから。婚姻届=家父長制の慣習を紙に表したものなど出したくない気分。(ある女友だちは、自動車免許をとるのに国家に届出するのと同じじゃない?と言っていたが)

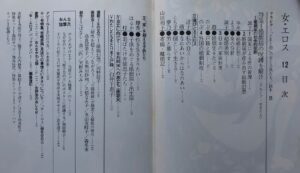

12号はいつもの編集委員ではなく関西の「せきらん(籍乱)」というグループが特集を企画したのだが、迷える私の問題意識にピッタリだった。目次は下記のとおり。

2部「選びとるエロス」で、ある人は、彼と様々なものを共有したい欲求と、自分の世界を持ち続けたい欲求を矛盾なく満たすためには、姓を変えないことが最後の砦だと書いている。別の人は、「民法的には寄合婚なのに、意識としては嫁取り婚である現在、届を出すことは、不思議なことに、これで合法的に嫁になったとみなされる」と書いている。

他にも、彼の親や親戚が、自分の生活や信条に介入してくる様子、それを受け入れてしまう自分の情けなさ、婚姻届を出したり子どもが生まれたりすると、さらに襲ってくる恐怖体験も描かれていた。

今から40年以上前の彼女たちの親といえば、戦前の意識そのままだったことが、よ〜くわかる。

1部「婚姻届の社会的役割」では、歴史をひもといた上で、結婚した女/しない女の分断にもこだわっていた。

「結婚幻想は、コマーシャリズムが最大の促進役として活躍している。それは夢見ごこちで、ロマンチックである。結婚すればそのゴールの向う側には花園が待っていると信じ込むこと−即ち結婚幻想であるが、結婚至上主義、又は、結婚の価値を上げれば上げる程、分断の中や、差別の中にいる女達は、結婚を選ぶ女性によってさらに疎外されてゆく。」(28p)

婚外子差別も大きなテーマだ。差別の傍観者・加担する側になるまいという悲愴感のようなものも感じる。「子どもがかわいそう」という常套句に対して、「かわいそう」にしないために一緒に社会を変えようという呼びかけは、ホントにそうだ!と共感した。(「籍乱」は1982年に「婚外子差別と闘う会」になった)

5部「わたしたちをとりまく戸籍」では、中島通子さん(弁護士)と、区役所職員として戸籍がもたらす差別に窓口で直面していた佐藤文明さん(フリーライター)が協力。戸籍制度を骨抜きにするために、成人になったら親の戸籍から「分籍」しようと提案している。

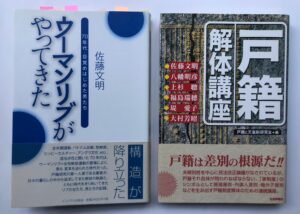

『女・エロス』をよく読んでいた女友だちとの読書会では、佐藤文明さんの『フォー・ビギナーズ・シリーズ8 戸籍』(イラスト・貝原浩、現代書館、1981)もテキストにした。そのメンバーで、文明さんをお呼びしてお話を聞いた記憶もうっすらあるのだが、今となっては確かめようがない。

(左)佐藤文明著『ウーマンリブがやってきた−70年代・目覚めはじめた男たち』インパクト出版会、2010

(右)戸籍と天皇制研究会編『戸籍解体講座』社会評論社、1996。性差別のほか、部落差別、在日朝鮮人差別、障害者差別と戸籍についても取り上げている。

さて、すでに1968年に東京の「おんな解放連絡会」(略称「お解連」)が夫婦同氏制に反対する集会を開き、74年の『女・エロス』合評会から「結婚改姓に反対する会」も生まれていたようだが、「姓を変える」ことへの抵抗は、婚姻届を出さないことで表現したのが『女・エロス』の特徴だ。法律婚や血縁に限定されないカップルや家族、親以外の大人も関わる、ひらかれた子育てをめざす傾向も強い。

「婚姻届の呪縛を解け」特集号の編集後記で、関東の編集委員の一人は、「夫婦別姓なんてありうるだろうか、戸籍制度をそのままにしておいて。家制度は戦後なくなったというものの、戸籍が家=夫婦単位であることに変わりがない」と記している。

「もちろん、婚姻届の拒否は、女の問題を全て解決する魔法の杖ではない。しかし、婚姻届は女の生き方を根底から縛っている大きな力であることを見逃すことはできない」(特集巻頭言)という主張に惹かれた人も(私を含め)多かったのではないか。

しかし次第に、このラディカル姿勢が引かれてしまう時代になっていく。というか、別姓を求める理由はさまざまあり、その層が広がっていった。そして異性カップルだけの問題ではないことも認識されていく。

こうして、現在の夫婦別姓選択制や同性婚を求める動きにいたる長い道のりには、紆余曲折があり、実現のための優先順位や自分にとって譲れないことなど、みんな苦悩してきたのではないだろうか。そう考えると、ずいぶん遠くまできたものだ、と思う。いろいろな意味で。

各種調査でも、別姓選択制や同性婚を支持する人は増えている。男性の姓を「選ぶ」人も94.7パーセントまで(苦笑)減った。(2022年厚生労働省「人口動態統計」より)

テコでも動かなかった国会だが、いくら「世界にひとつだけ」がいいからと言って「唯一の同姓強制国」*は、もうやめにする時期でしょ。

*法務省HPには、「結婚後に夫婦のいずれかの氏を選択しなければならないとする制度を採用している国は、日本だけです。」とある。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html

*『エトセトラ VOL.7』の拙稿もお読みいただければ幸いです。(大橋由香子「『なまじっか』という困った事態――日本で中絶薬が承認されず、同『姓』婚が強要される理由を考える」)

*『女・エロス』の表紙と目次は、wam 女のミニコミ図書館で見ることができる。

大橋由香子(おおはし・ゆかこ)

フリーライター・編集者、非常勤講師。著書に『満心愛の人―フィリピン引き揚げ孤児と育ての親』(インパクト出版会)、共編著『福島原発事故と女たち』(梨の木舎)ほか。光文社古典新訳文庫サイトで「字幕マジックの女たち:映像×多言語×翻訳」連載中。

大橋由香子「あの本がつなぐフェミニズム」